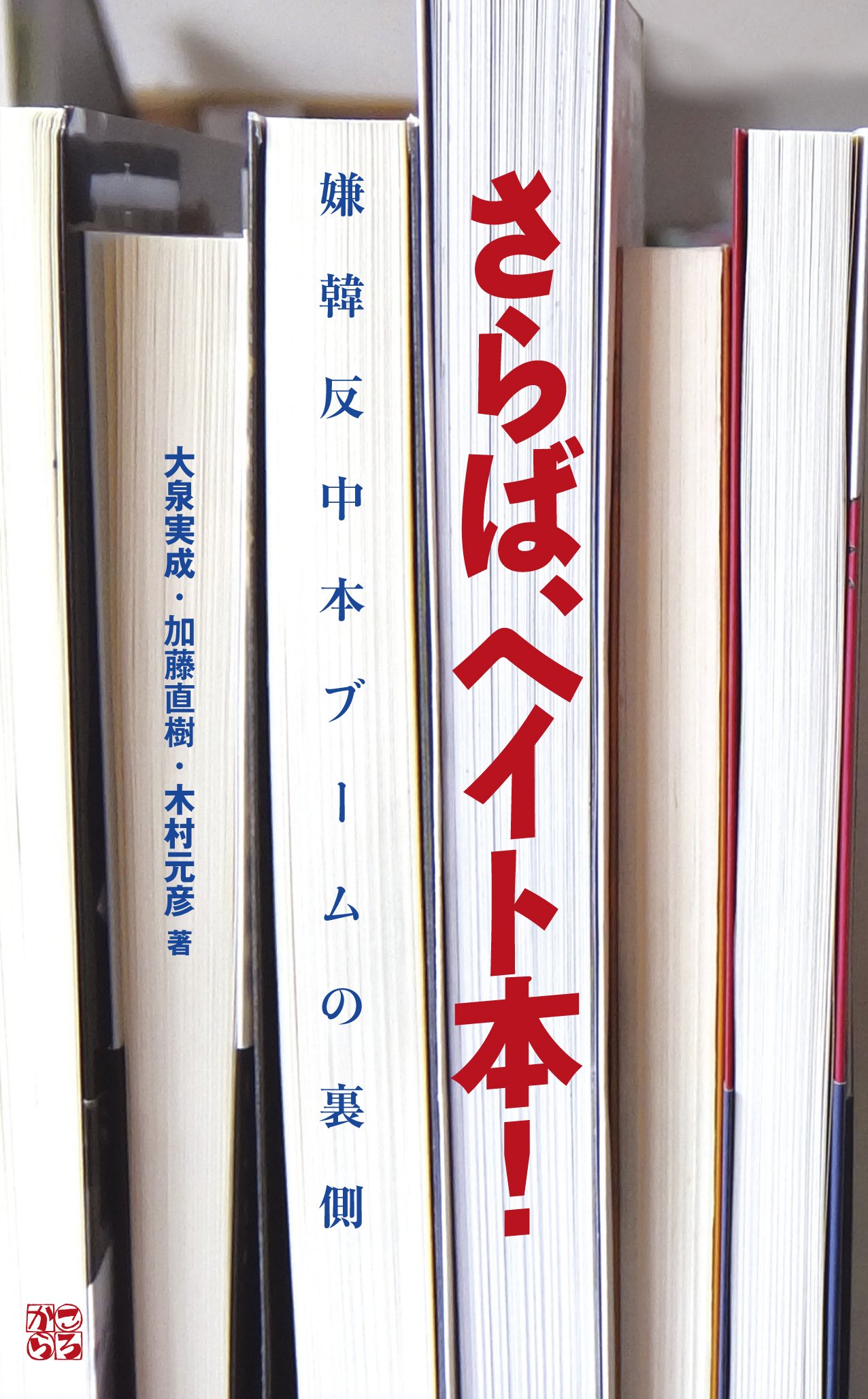

| 書名:さらば、ヘイト本! ――嫌韓反中本ブームの裏側 著者:大泉実成・加藤直樹・木村元彦 出版社:ころから 出版年:2015 |

▼ いわゆる「ヘイト本」が書店に平積みにされるのを見るようになったのはいつからでありましょうか。

「ヘイト本」とは、中国・韓国や在日外国人に対する差別的言説を煽情的に著した書籍、本書の定義では人種的差別撤廃条約第4条の文言「人種差別を助長し及び扇動する」「組織的宣伝活動その他すべての宣伝活動」にあたる書籍を指します。本書によると、そのピークは2013~14年であり、2015年頃に「ヘイト本」ブームは既に下り坂になっているといいますし、この本を紹介するのもやや遅きに失している感はあるものの、ヘイト的言説は依然あちこちで見られ、また、今年(2017年)2月、パワハラ告発のニュースをきっかけに出版社青林堂の名が様々なニュースで聞かれるようになり、やはり取り上げようと思った次第です。

報道の中で何度か「漫画雑誌『ガロ』で有名な青林堂」というフレーズが聞かれ、ガロ世代ではないもののガロ的なものに刺激を受けて育った身としては、こうした文脈で青林堂の名を聴くことに胸が痛みました。前衛漫画雑誌『ガロ』を出していたかつての青林堂と『ジャパニズム』の青林堂は別物ですよ、かつての『ガロ』の路線は青林工藝舎が引き継いでいるんですよ、青林工藝舎のブログではときどき柴犬・ラッキーさんの写真が見られて可愛いのだよ……とひとりブツブツ言いながら報道を見ていたのでした(もちろん出版物の内容とパワハラの問題は別の問題でありますが。あと柴犬は関係ない)。そして思い出したのが、かつての青林堂への愛着を根底に湛えつつ「ヘイト本」を批判した本書の第二章であったのでした。

▼ 実は私も、あるときから、他国・他民族を揶揄するような書籍に「青林堂」の名が記されていることに、「?」と思っていました。本書を読んだきっかけのひとつは、その経緯が取材されていることでした。第二章の執筆者は、自身を「水木原理主義者」とまで名乗るジャーナリストの大泉実成氏です(※水木とは水木しげる先生)。『ガロ』に思い入れをもつ大泉氏は、青林堂が「なんでこんなことになっちゃったんだろう」(p.32)という思いから、社が二つに分裂し経営権が人手に渡った過程、蟹江幹彦社長時代になっての変質の過程、それに対する旧青林堂社員の思いを取材しています。

大泉氏といえば、オウム真理教が事件を起こし話題になった当時、教団へ潜入取材を行ったルポ『麻原彰晃を信じる人びと』(洋泉社、1996)が良書でありました。オウム信者を異質なものとして一方的に説教したり嘲笑したりする言説が多かった中、教団の内部で信者と対等に話し合したルポでした。当時教団幹部の「ファン」になる少女たちが出現し、マスコミは彼女らを揶揄することしかしませんでしたが、そんな少女たちの声も真面目に届けていた点が特に印象的でした。

本書の取材でも、外側から「ヘイト本」を断罪するのでなく、取材対象に敬意を払いつつ内側から接近しようとしている姿勢が、大泉氏らしいと感じました。かつて青林堂『ジャパニズム』に関わっていた古谷経衡氏に取材し、儲けのためにヘイト本を作っているのかと思いきやそうではなく、むしろ蟹江社長の「趣味の実現」(p.54)であったという語りに筆者は驚きます。筆者は蟹江社長に対しても、同世代を生きたオタクという視点から、批判し、かつその成長を願う言葉を記しています。

さらに、元オウム外報部員への取材がされている点も本章の貴重な点でしょう。彼は、オウムに入信していた時代の自分に重ねる形で、排外主義の心理を分析しています。オウム事件の起こった1995年は、日本の右傾化を考える上でもターニング・ポイントとなる年であることは多くの人が指摘しているところでしょう。1995年のオウム事件と現在の日本との関係は、1930年代の「死なう団」とその後の日本の関係のようであると常々感じており(死なう団は「祖国のために死のう」と謳う過激なカルトゆえに国家からの弾圧をうけたが、その数年後には当の国家が「一死報国」をスローガンとし始めた)、そんな意味でもこれは、単に「知り合いに意見を聞いてみた」という以上の貴重な取材であると思います。

▼ 本書を手に取ったきっかけは第二章でしたが、他の章も、道徳論だけで「ヘイト本」を批判するのでなく、それに携わった人への取材やその中身を検討しての批判、いわば内からの批判になっているのが、本書の大きな特徴であります。(しかしそれだけに、取材・検討の過程は、憂鬱で怒りに満ちたものでもあったであろうと想像します。)以下、他の章についても概要を紹介します。

▼▼ 第1章は、旧ユーゴの民族紛争等を取材してきたジャーナリスト・木村元彦氏による、編集プロダクション社員への取材。この社員は、『宝島』ムックの編集を手掛けてきた人ですが、嫌韓・嫌中をテーマとする本と同時に、「ブラック企業を糾弾するような本」も作っていたといい、会社の節操のなさの理由として資金繰りの問題をあげています。「2014年は嫌韓・嫌中本がバブルだったんですね」(p.15)。「バブル」なんぞという理由でヘイト言説を投げ付けられる立場に立ってみればたまったものではないが、この「思想でなくあくまで商売」という話は本書の至るところで出てきます(上述の第二章のように「儲けのためでなかった」という例もありますが)。果たして自分が組織で働く立場であれば、そこで金銭を得て食っていかねばならない立場であれば、良心に反するものを作ったり売ったりすることを拒否できるかどうか、と考えさせられます。さらに、請負企業という微妙な立場ゆえに、読者よりも、クライエントである出版社に向けて作ることが第一であったとも語られています。

「ネットで見られる韓国紙の日本語版をソースに、日本を貶しているところだけを使い、誉めているところは使わない」などのノウハウ(?)や、露骨な主張を入れず責任所在をあいまいにするという宝島社の方針など、現場の作業の様子も細かに語られています。彼は、「僕が携わった案件を私自身はヘイト本だとは思っていない」と言いつつ一方で、主張がないのに隣国批判を自分の主張であるかのように世に出したことについて「自分自身を糾弾」したいと語ります(p.24)。

▼▼ 第三章は、ニュースサイト「リテラ」編集者・梶田陽介氏による、『WiLL』の花田紀凱編集長を交えた公開討論の記録です。ここでも、編集長の「売れなければ話にならない」(p.70)という言葉が記録されています。この討論で露わになった、「ヘイト本」作成者たちにおける「望むべき社会像」という理念の不在を、筆者は批判します。

▼▼ 第四章は、関東大震災時の朝鮮人虐殺についての著作をもつライター・加藤直樹氏による、歴史修正本の批判的検討です。「ヘイト本」界隈では、流言による朝鮮人虐殺を「無かった」とする主張が現れており、そうした主張をする『関東大震災「朝鮮人虐殺」の真実』(工藤美代子著、産経新聞出版)、『関東大震災「朝鮮人虐殺」はなかった』(加藤康男著、ワック)の2冊を取り上げ、検証します(なお二冊は著者の名義は違うが、内容はほぼ同じとのこと)。

検証してみれば、当局によって当時既に流言として否定されていた新聞記事を自説の根拠として用いていたり、史料に基づかない内容を「小説のよう」(p.89)に書いていたりと、そのトリック(?)は単純であるのでありますが、テキトーなことを書いてデマを広めるのは一瞬であっても(インターネットを検索すると「関東大震災時の朝鮮人虐殺はウソ」という説が既に一定の勢いで広まっていることが分かります)、それを検証することには多大な労力と専門知識が必要となる、ということがよく分かる章であります。統計の誤用や単純なミスも丹念に指摘され、論証レベルにおいては「トンデモ本」と大差ない本であっても、歴史を歪曲し、歴史から学び未来に備える可能性を奪い、ヘイトを煽動する点において多大な影響を及ぼしかねないことが厳しく批判されています。

▼▼ 第五章は「ヘイト本」ランキング。ただし「ヘイト度」でなく「羊頭狗肉度」順であるというヒネリあり。(つまり、1位に近いほど、タイトルの割にたいした内容ではなく、ランクが落ちるほど内容もひどい。)

▼▼ 第六章は、木村元彦氏による、晋遊社・山中進氏との対話。晋遊社は『マンガ嫌韓流』シリーズの出版元です。私の印象では、この本の刊行前後から「嫌韓」という語や風潮が一般的になってきた記憶があります。

シリーズ一作目が刊行された2005年、筆者は、自身が取材してきたユーゴでの民族浄化のロジックやユダヤ人差別のロジックと同じ憎悪煽動の仕方に、激しい怒りを抱いたといいます。その筆者が、或るきっかけで山中氏と知り合うところから、本章は書き起こされています。真面目な編集者であるという印象をもった筆者は、山中氏に『マンガ嫌韓流』発行の経緯を取材することになります。

取材の中で、山中氏が実に客観的に『マンガ嫌韓流』について語ることに驚かされます。インターネットの流言のみをネタ元にしていたという漫画家・山野車輪や、在特会会長に対する人物評は概ね冷淡です。「在日特権」と呼ばれてバッシングの対象になった特別永住資格についても、「(永住権を特権と呼ぶのは)言葉狩りみたいな話ですよね」と冷静であり(p.144 なお特別永住資格については野間易通『在日特権の虚構』河出書房新社 に詳しい)、ヘイトデモにも思想的シンパシーは無い。「コンテンツとしては売れるから」出版するのかという筆者の質問に対する「ま、そうですね」「ウチはそんな高尚な出版社じゃないんで」(p.147)という答えには、「ヘイト本の出版元なんて巨悪の差別主義者なのではないか」と予想してかかった人は拍子抜けしてしまうでしょう。

しかし、本書のあちこちから見えてくるのは、そうした、別に「巨悪」でもなんでもなく、時には「主義主張がない」(p.150)と言うような人々によって「ヘイト本」が作られ、それが世間の差別や憎悪をここまで煽ってきたということです。子供の頃に安部公房を読み、アウシュビッツにも行ったことがあるというこの編集者に、「君が本当に作りたい本は何だったのだ」(p.152)と呼びかける木村氏の言葉は、真摯でありかつ哀しさを帯びています。

▼最後は、ころから代表・木瀬貴吉氏によるあとがきで本書は閉じられています。そこで、この本が、そもそも宝島社と青林堂の「ヘイト化」を目の当たりにしたところから始まったことが書かれています。70、80年代のカウンターカルチャーを牽引してきた両者が排外主義を煽る本を出していることは、かつての読者たちにはショックであったでしょう。

しばしば「ネトウヨ」現象は、「サブカル」や「オタク」と結びつけられて語られることがあります。たしかに、私の個人的印象ではありますが、90年代末期、「なんかやばいもの」を愛好する「サブカル」「アングラ」雑誌が、「なんかやばいもの」への嗜好を通して「タブーなき」差別に接近していった感がないではありません。典型的には、かつてサブカルのスターであった鳥肌実は、右翼のパロディ芸として面白がられていたはずでしたが、いつしか在特会に接近する「本物」になってしまっていることを知ったときは、少なからず落胆したものでした。「だからサブカルはダメなんだ」という向きもありましょうが、しかし本書は、それに対するひとつの答え、ひとつのカウンターになっているという点でも貴重であると思います。

別にかつての『ガロ』も『宝島』も、明確に「反差別の雑誌」であったというわけではありません。そこには、表現だけを見ると差別的にとられかねない表現もたしかにありました。しかし、「差別」にまつわる或る感覚をすくい上げることで問題を直視させる可能性が、そこにはあったと考えます。たとえば、かつて、青林堂の看板漫画家・丸尾末広が作品の中で引用した「性欲は人種差別の根源です」という台詞(『ナショナルキッド』所収「ジョイ・ディヴィジョン」、元ネタはパンク歌手遠藤ミチロウの曲「お母さん、いい加減あなたの顔は忘れてしまいました」の詞)は、「差別」にまつわる猥雑さやいかがわしさや差別者の興奮を、つまり今のヘイトデモに満ちている空気を正しく言い当てた言葉であると思います。

先に「内からの批判」と書きましたが、あとがきでは、本書がかつての『別冊宝島』の構成を参考にし(たしかにランキングの章などは別冊宝島にありそう!)、青林堂の多彩な書き手の集め方を再現したという、種明かしがなされています。「サブカル」の中の反骨精神を踏襲することでヘイト本批判になりえていることは、すべての章で前面に出ているわけではありませんが、本書のひとつの軸でないかと感じました。

あとがきは、これを以て両社(宝島社、現・青林堂)への「墓碑銘」とし、日本が「国際社会において名誉ある地位を占める」ため差別禁止法を制定すべきであるという、具体的提言でしめられています。

(評者:村田智子)

更新:2017/06/21