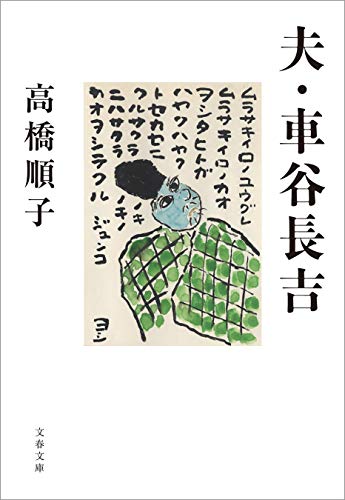

| 書名:夫・車谷長吉 著者:高橋順子 出版社:文春文庫 出版年:2020 |

車谷長吉(くるまたに・ちょうきつ)は、『赤目四十八瀧心中未遂』『漂流物』などを代表作とする作家です。「最後の文士」と形容されるような人物像と、人の世の業苦を身も蓋もなく描く私小説的作風で知られます。本書はその妻であり詩人・文筆家である著者、高橋順子による回想録であり、出会いから死別の後のことまでが編年体で書かれています。私はまず、車谷長吉の読者であったので手に取りました。

二人の出会い互いに四十代の頃。その関係は、著者の詩集を読んだという男からの一方的な葉書がその始まりでした。「返事を書けるような内容ではなかった。独り言だった。この孤独な人は私の中にも孤独を認めたのだ、ということだけが分かった」(p.12)。以降、独り言のような便りが一年ほど続きます。

「今日、花壜の水引草が枯れたので捨てた」

「私は自分の人生を棒に振れなかった、ということだろう」

「今夜は牛の屍体を喰うた」

「かとんぼがふすまかみにはりついて、あしふるわせている」

「僕は蓮の花が好き」……

車谷作品のファンとしては、その小説とまるで同じ文体で書かれた恋文(?)が存在したことに感動してしまいますが、こんな一方的な手紙を受け取り続けるのはふつうであれば気味悪いものかもしれません。しかし「『花瓶』と書かずに『花壜』と書く」「『人生を棒に振れなかった』ということばのにがみが残った」「すき焼きかビーフステーキを『牛の屍体』という人はどんな人か」という著者のコメントには(事後的なコメントとはいえ)、困惑というよりは、同じくことばを仕事として生きる人としての視線が感じられます。送った側もまた、自らのことばをこのように受け留める相手であることを信じて送り続けたのか、とまれこうして始まった関係が婚姻へと導かれるのも、直接のプロポーズなどでなく長吉が文芸誌上に公開した言葉がきっかけとなっていますし、またその後、思いの成就を知った長吉が送った文章の美しさも、やはり私的な手紙というよりは作品のよう。「こなな愚か者の男に、思いを寄せて下さるなど、こればかりはまぼろしにも思い描くことが出来ないことでした」「今日の午後、北印旛沼に見た青蘆原の鮮烈な風の戦ぎは、恐らくは生涯忘れ得ぬ美しさでした」。並みの者なら「マジですか、やったあ」で済ませてしまいそうなところを、私的なラブレターまでが名文であるというのは、普段から名文しか書けない人であるのか、いずれ全ての文章が公になることを想定して生きていた人であるのか。しかし、何を書いても「作品」になってしまう筆をもつのも苦しいものであるのかもしれません。文学と自分の生が不可分になってしまうのであるから。

本書は、書くことの業に苦しめられながらも書き続けた作家の伝記にもなっています。冒頭で「最後の文士」と書きましたが(ちなみにこの形容をされる人は他にもいて、検索してみると高見順や吉田健一や野坂昭如の名が出てきましたが、それはともかくとしまして)、「作家」や「小説家」でなくわざわざ「文士」という古風な語が使われる際には、「文筆を職業とする人」(広辞苑第5版)という辞書的意味だけでなく、その生き様に関する一定の含意があるでしょう。本書で紹介されている長吉の私信(ただし出されなかったもの)の中にこんな言葉があります。

「原稿は、己れの命と引き換えです。いや、何よりも、私は文学の医す力なしには、生きて来れなかったし、これからも生きて行けません。文学というのは、恐ろしいものです。世捨て、とか、はみ出す、とか、どうしてもそういう方向へ自分を押し流してしまいます」(p.108)

「医(いや)す力」をもつということと「恐ろしいもの」であることは一見矛盾しているように思えます。しかしたしかに本書には、文学のその両面の間でときに苦悩しときに救われる文士の姿が描かれています。

結婚まもなく、長吉は心因性とも思われる心臓発作を起こし、その後、強迫神経症(強迫症)の症状が始まります。足の裏に付喪神が付いたと言い自分の踏んだ床を拭く。ワープロのキーを叩いている指先にそれが付くと何十字分かを消して手を洗い続けねばならない。著者がスリッパを履かずに廊下を歩いてしまうと二時間かけて廊下を拭きなおさねばならない。やがて幻覚と幻聴に苛まれ「みんながぼくを殺そうとしている」「アロエが毒をまき散らしている」と訴える……など。その後十三年通院を続けることとなるこの病については長吉本人の作品にもたびたび書かれていますが、本書では同居人の眼から、家族をも巻き込む症状の凄まじさが描かれています。発症の背景には複合的なストレスがあったようですが、作家のキャリアのうえでも芥川賞を逃すということがありました。一方で、書きたいものを書くまで死なないという約束によって自死を思いとどまってきたという話からは、作品を書くことがこの人にとって、重圧であると同時に杖としても働いていたことが分かります。症状に苦しみながらも、著者に口述を頼み驚くべき集中力で一気に作品を完成させたというエピソードは鮮烈です。「病と創造」というテーマは、今や古典的すぎるかもしれない病跡学的テーマであって、安易な因果で両者を結ぶことは慎まねばならないですが、しかしやはり重要なテーマであるなと本書を読んで改めて感じました。

そして、本書の、特に後半で印象的であるのは、なんといっても作品のモデルにされた人々との数々の衝突の記述です。文学の「恐ろし」さ、「世捨て、とか、はみ出す、とか、どうしてもそういう方向へ自分を押し流してしま」う力とは、何か抽象的な重圧だけではなく、書くことをめぐっての具体的なトラブル、そうしたトラブルを起こしても書かずにいられない私小説家の業のようなものをも指していたのでしょう。本書で書かれているエピソードを抜き出してみます。

1994年

・「萬蔵の場合」のモデルにされた女性から10日間にわたる抗議の電話がかかる。

1998年

・「直木賞受賞修羅日乗」が妻の叔母、友人らから抗議を受け、詫び状を出す。

・「波」に友人の談話を勝手に使い、絶交の電話を受ける。

・「白黒忌」やその他エッセイのモデルにされた「大切な友人」から絶縁の手紙(「承諾したとはいえ、まことにつらい思いをした」)。

1999年

・「癲狂院日乗」を執筆するもモデルからの苦情が予想され出版を断られる。

2001年

・読者の手紙を実名で無断引用し怒りの手紙が来る。お詫びを送るが鮨を強請られそうになる(?)。

・「贋世捨人」が、他社の編集者のプライバシーに触れ刊行できず(ただし後日その編集者のいる社より刊行された。編集者当人からは「つらかったことを思い出し、涙が噴き出した」という手紙)。

2004年

・講演録で大岡信を戯画化したことにより、大岡夫妻の怒りを買う。著者も大岡関連の仕事を失う(長吉の死後に関係修復)。

・「刑務所の裏」のモデルより、名誉を棄損されたとして提訴され3300万円を請求される。(和解後改題して書き直し。詫び文「凡庸な私小説作家廃業宣言」発表に至る)

・「ぼんくら」で、自作を盗作と断じた俳人を「人品骨柄の卑しい人」と書き、誹謗中傷で提訴される(その後反訴)。

2013年

・母の通夜の席で従弟の妻に詰問される。「新聞にあんなことを書かれて、子どもに何と言ったらいいのか」。「もう書きません」と謝る。

実際に抗議した人以外にも被害に遭ったモデルはいたのではないでしょうか。長吉の執筆について著者は別のエッセイでこのように述べています。「彼の興味をひくような事件だと、いつか活字になる。そっくりそのままではなく、少し事実をずらして書く。だがそれに信憑性を与えるために、実名を記す。書かれた当人は周章狼狽する。作り物だと一方で承知してはいても、噂が人を殺すこともあるのだから、恐ろしい。残酷な子供のようなところがある。『語りは騙りなんだ』と澄ましている」(『けったいな連れ合い』PHP研究所、2001)。モデルとされた人にとっては、プライヴァシ―が侵害されたこと、およびそれが完全に事実ではなく勝手に語り(騙り)の素材とされたことの二重の困惑が生じたことになります。2001年には心労で嘔吐や吐血を起こしたという長吉(著者もストレスで髪が抜けたとのこと)。夫婦で遍路に発った際には、「自分の小説のモデルにした人たちに詫びて歩くことにした」(p.226)と言ったという長吉。ならば書かなけりゃいいのに……と思ってしまいますが、長吉は、著者と知り合った頃の手紙で既に「書くことは、むごいと思いました」(p.46)と述べています。当初私家版で刊行するつもりであった『鹽壺の匙』を出版社に送ることに決めた際の手紙です。『鹽壺の匙』は自死した叔父を中心に故郷の一族を描いた作品でした。作品を出すことで一族からの非難を受ける、しかし自分を崖から突き落とすつもりならこの作品は公にせねばならず、そうしなくては書くという意味や自分の存在の根拠を問うたことにならない、と述べられたその手紙を著者は長吉の覚悟を示すものとして全文引用しています。

精神病理学者の加藤敏が、病跡学における「創造と癒し」というテーマについて、「癒し」をいくつかの相に分類しています。いわく、創作には、それによって共同世界へと回帰していくという癒しの方向と、逆に、共同世界から離脱してゆくことによるデモーニッシュな癒しの方向がある、と(『創造性の精神病理』新曜社、2002)。この分類を援用すると、長吉のいう、「文学の医す力」とは、後者の癒しの方向といえるのでないでしょうか。かつ、作品を世間に送り出して自らを問う(共同世界へ回帰する)ことと、人々から非難を受けかねないほうへ自らを突き落とす(共同世界から離脱する)ことは一体です。

さらに加藤氏は、作品の鑑賞者が後者の側面(デモーニッシュな癒しの側面)を作品に見出して癒される、という効果にも言及していますが、まさに私も本書を読みながら、ああ、自分はどうしてもこういう強烈な作家――書くことによって破滅するが書くことでしか救われない、というタイプの作家に惹かれるなあ、そりゃ近くにいたら困るけど、と思ったのでした、が、その一方で、こうしたタイプの書き手はこれからはどこへゆくのだろう、とも思いました。

モデル問題に関して、先日、日比嘉高『プライヴァシーの誕生――モデル小説のトラブル史』(新潮社、2020)を読みました。プライヴァシー概念の変遷とともに近代以降の日本文学におけるモデル問題を追った本ですが、モデル小説を許容する雰囲気が次第に厳しくなってきたことが示されています。その背景には、プライヴァシー意識や書かれる側の権利の意識の高まりがあり、度重なるモデル小説裁判での作家側の敗訴があります。学生たちに文学上のモデル問題を示したところ、2000年代以降の学生たちは9割が作家側よりもモデル側を支持すると答えた、という例が印象的でした。かつて筒井康隆は「文士ひとり世に出ればその周囲は死屍累々」と言いました。なんでも書かれてしまうから身内はたまったもんじゃない、しかし作家とはそういう生き物であって仕方がないことだ、というニュアンスで。そうした、通常の倫理の外側に立つある種特権的な存在としての「文士」観を、ロマン的に受容してきた人(私を含め)も多かったと思われますが、昨今はそうした作家観も古いものになりつつあるでしょう。上掲書では、さらに、近年の盗用に関する倫理の厳格化、それによりモデル小説が他人の経験の盗用とみなされる可能性も示唆しています。つまり作家が語る資格を特権的にもったものとはみなされなくなってゆく。こうした変化自体は必然であると思いますが、そうした中で、長吉のような書き方をする書き手はどうなってゆくのだろう、と思ったのでした。

しかし、以上は読み手である私の感慨であり、本書は、そうした作家の在り方を殊更にロマンティックに賞揚することはなく、また、――夫に伴走した自身について「罪人(※長吉のこと)をかくまった罪は生涯負わなければならない」(p.102)としつつも――断罪するわけでもありません。ただ、そうした書き方をする私小説家であったゆえの難儀が、身近な観察者の立場から淡々と、ときには少しのユーモアを以て綴られています。その透徹した対象への視線は、著者の詩作品にも通じているように思います。本書には、高橋順子の詩作品もいくつか引用されており、強迫神経症に苦しめられていた夫の姿を描いたものもあります。

男が水を流している ふるえながら 深夜

流している

水を流すのは 男の意志である

意志ではあるが 水に切れ目を付けることができないので

水の意志に従わされているともいえる

男は穢れたものを洗っているのである

落ちない 落ちない 落ちない

女の目には見えない穢れである (「ふるえながら水を」)

この作品が収録された詩集『時の雨』(青土社、1996)のあとがきには次のようにあります。

「連れ合いの書く小説には髪の毛一すじの狂気が宿っていることに、私は無意識であったわけではありません。それは、文学だと思っていたのです。生活とは別次元のものだ、と。

ところが或る日、文学が生活に侵入してきてしまった。日常が非日常の霧におおわれてしまった、ともいえます。そのとき、人はどうするか――。

生活を強引に文学にしてしまうこと。自分を全力で虚の存在と化し、文学たらしめること。したがって私はこれらの作品を、なりふりかまわず、書かずにはいられなかった。結局自分を救うためであったでしょう。

今は快方に向かっているとはいえ、なおつらい日々を過ごしている私の連れ合いの内面を考えれば、これらは発表を見合わせなければならないものでしょう」

「虚の存在」と化す方法に詩人と作家で違いはあれど、高橋順子も車谷長吉も、人生に侵入する苦に対して書くことの「医す力」を拠り所としてきた書き手であるのでしょう。一方でそれ自体が「むごい」ことであり「狂気」の種でありうるわけですが。しかしこの作品を『時の雨』に収録するにあたりモデルである夫の許可をとった際、長吉は「詩集後半はわれながら鬼気迫る。正確に理解していてくれて驚いた」(p.147)と評したといいます。

本書は、文学者同士の共同生活の記録でもあります。作家と詩人の結婚は「一つ家に虎が二匹いるようなもの」と言われたとあり、たしかにたくさんの苦労が書かれてもいますが、本書には、虎たちがともに棲むことの幸福も多く書かれているように思います。昼食の後の句会や互いの作品を見せあう時間。原稿を書き上げた夫がうれしそうに見せにくると、何をしていても手をやすめて読んだという思い出や、著者もまた夫に原稿を読んでもらう時間が、「緊張して、うれしく、怖いような生の時間」であり「至福の時間」(p.277)であったことが、最終章で大切に振り返られています。これもまた、二人というミクロな単位での「共同世界へ回帰していく」癒しの相であったのかもしれません。晩年、脳梗塞を得たのち、次第にこだわりがなくなり穏やかになってゆくのと併行して、店じまいをするように筆を執らなくなってゆく長吉の様子が記されています。言葉に生きた人が「もう体しかなくなった」(p.255)と言ったというくだりは胸に迫ります。しかし脳梗塞を発症してからも、著者の原稿にはすぐに目を通していたそうです。

最後に、好きなエピソードをふたつ紹介しておきます。病や筆禍などの激烈なくだりにばかり言及しましたが、本書の面白いのはなんといっても生活の中でのこまごまとした言動が書き留められていることです。ひとつは、出会った頃に「ぼくは三冊しか本を持っていない」と語っていたがウソで、実際は千冊を下らない本を持っていた、という話です。こんなところにも虚実入り混じる彼の創作の秘密が垣間見えるようです。もうひとつは、ハトの死骸の処理を頼まれた長吉が、「一昨日新聞に美人の女医さんの写真が出ていたな。あれで包もう」と言って包んで捨てた話です。

(評者:村田智子(むらたさとこ))

更新:2023/03/10