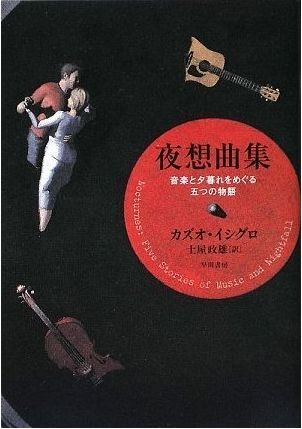

| 書名:夜想曲集 著者:カズオ・イシグロ 訳者:土屋政雄 出版社:早川書房 出版年:2009 |

古典派音楽の時代に生まれた楽曲形式のひとつ、ソナタ形式は、三つか四つの楽章から成っている。この形式は、二つの異なった調性の主題が示される提示部、そこで展開された主題を変奏する展開部、そして再び二つの主題が再現され、そして両主題の対照が解消される再現部の、主に三部で構成される。この、異なる主題が出現し、それが様々に変形・変奏され、最終的に調和される形で終了するという一連の形こそ、ソナタ形式の大きな特徴であった。

カズオ・イシグロの『夜想曲集』は、まさにそのようなソナタ形式に似た構成で編まれている短編集である。実際イシグロ自身も本書について、ソナタの音楽形式のような、「五つの楽章に分けられた一冊の物語(…)たぶんアルバムのようなものと言ったらいいでしょう」[1]とコメントしている。

本書におさめられた「音楽と夕暮れをめぐる五つの物語」は、それぞれ独立した短編でありながらも、全体として一つのハーモニーを作りだし、私たちに言いようのない人生の哀しみを感じさせる。それは、若き日の野心や、叶えられなかった夢という形をとって、老歌手の歌声やへたくそなギターの音色に乗せられながら、絶妙に表現されている。

イシグロ自身も言うところの、ソナタ形式にのっとってこの短編集を眺めてみると、確かにそこには二つの主題が提出され、様々に変奏されて調和されているように見える。もちろん、厳密にソナタ形式で物語が構築されているわけではない。だが、物語を構成する要素には共通するものがあるのだ。では、ここでの二つの異なる主題とは、一体何だろうか?

それは、人生における人間の野心や自惚れ、無邪気な憧れというようなものと、それに対する非常に冷めた否定の感情、この二つである。

例えば、「モールバンヒルズ」では、大学をやめてプロのミュージシャンを目指すも、オーディションに落ち続けている青年が主人公である(第一主題)。根拠のない自信と自惚れがこの主人公にとぐろを巻いて取りついている。若さゆえの傲慢さと言ってもいい。

ある時彼はロンドンを離れ、作曲に専念するため姉夫婦が住むモールバンヒルズに滞在する。姉夫婦の家でも夜にギター片手に作曲に励む主人公に対し、姉は夫のジェフが仕事で疲れているから少し静かにしてほしいと頼む(=第二主題ともとれる)が、主人公は「ジェフには仕事があるだろうよ。でも、僕にもあるんだ。ジェフにはそれを知ってほしいな」[2]などと言って、取り合おうともしない。姉夫婦の方が悪いとも言わんばかりに。

そこに滞在するなかで出会ったスイス人の中年カップル、ティーロとゾーニャは、ホテルやレストランで演奏する音楽家だった。二人は互いの音楽観をめぐって喧嘩していたが、主人公の演奏を聴いた後、彼に向かってゾーニャ(妻)はこう言うのである(第二主題)。

「ティーロがここにいたら、きっと悲観的になるなと言うでしょう」とゾーニャは言った。「もちろん、ロンドンへ行け。行ってバンドを作れ、そう言うでしょう。もちろん、君は成功する…。ティーロならそう言う。それがあの人の生き方だから」

「あなたなら何と?」

「同じことを言いたいわね。あなたは若いし、才能があるもの。でも、強くは言えない。人生は落胆の連続だというのが現実ですもの。加えてそういう夢のある人は…。(中略)あなたはずっとティーロに似ている。落胆することがあっても、あなたはへこたれない。ティーロ同様、僕は運がいい、で通すと思う」[3]

これは褒め言葉と言うより皮肉であり、主人公の無邪気な野心に対する冷や水である。主人公には夫のティーロと同じように、物事を深く見ようとしないで自分を過信し、自分勝手にわが道を歩まんとする、その”才能”がある、と言っているのである。これは第一主題に対する否定であって、イシグロの作品には、無邪気なまでの過信や野心、憧れとそれに対するこのような否定が織り込まれ、バランスの良い抑制が保たれた物語が出来上がっているのである。

本書では、この二つの主題が形を変えながら幾度も提示され、循環する(最もその展開ぶりが激しいのが「夜想曲」だと私は思う)。野心やうぬぼれを表すのが物語の主人公である場合もあれば、それが物語の語り手である<私>の場合もある。また逆に、冷めた否定を投げるのが語り手の<私>である場合もあれば、ストレートに登場人物の場合もある。主題の展開は様々であり、だが同時にそこには形式の統一性があるのだ。

そして対立する主題はいつしか調和へと向かわされる。果たして、ここでの調和とはどのようなものなのだろうか?それは、人生の<ままならなさ>である、と言うのが私の感想である。この<ままならなさ>に、私たちは人生の哀しさ、切なさを感じるだろう。本書の第五篇のラスト、チェリストを目指していた主人公ティボールが夢をあきらめた後、レストランでウェイターを呼ぶときの指の動きに、「人生の不満からくる苛立ち、ある種の傲慢さ-そんな何かがあった」[4]とするならば、それこそ人生の<ままならさ>を象徴する感情の吐露だと言えるのだ。

だが、人生は哀しい、ということを提示するだけでこの小説が終わるわけではもちろんない。物語全体からじわりと立ち上って来る人生の<ままならなさ>は、逆説的に人生の豊饒さ、深みを教えているのである。イシグロも目指していたというミュージシャンの、「成功と失敗」(もちろんこれは象徴的な意味での「成功と失敗」だ)、特に「失敗」を描くことで、実は人生の途方もない深み、拡がり、奥深さが表現されているのだ。互いに対立する主題を絶妙に織り交ぜ、そこからの調和として人生の機微が醸し出される作品なのである。

ソナタ形式においては、提示部で出された二つの主題をどう展開するか、つまり料理するかが作曲家の見せどころとなる。私たちは自らの人生において、どのような展開部を作りだすことができ、そしてどのような美しい調和に至らせることができるのか。対立する主題のどちらにも偏ることなく、どれだけ絶妙なハーモニーを表現できるのか。イシグロの奏でるこの鉛色の甘美な調べに添いながら、それを夢想するのも読み方の一つである。

[1] ^平井杏子『カズオ・イシグロ 境界のない世界』、水声社、2011年、pp. 209-210 ガーディアン紙によるインタビューより。

ちなみに、この本邦初のイシグロ論を執筆することになった平井氏は、イシグロと同じ長崎生まれ。さらに驚くべきことに、自分の夫の幼い頃の友人が、イシグロの従兄にあたる人だったという偶然(=必然)にも遭遇していることを考えると、彼女が本論を執筆するのもむべなるかなと思わずにいられない。

[2] ^カズオ・イシグロ『夜想曲集』土屋政雄訳、早川書房、2009年、p. 133

[3] ^同書、pp. 139-140

[4] ^同書、p. 246

(評者:積田俊雄)

更新:2012/06/14