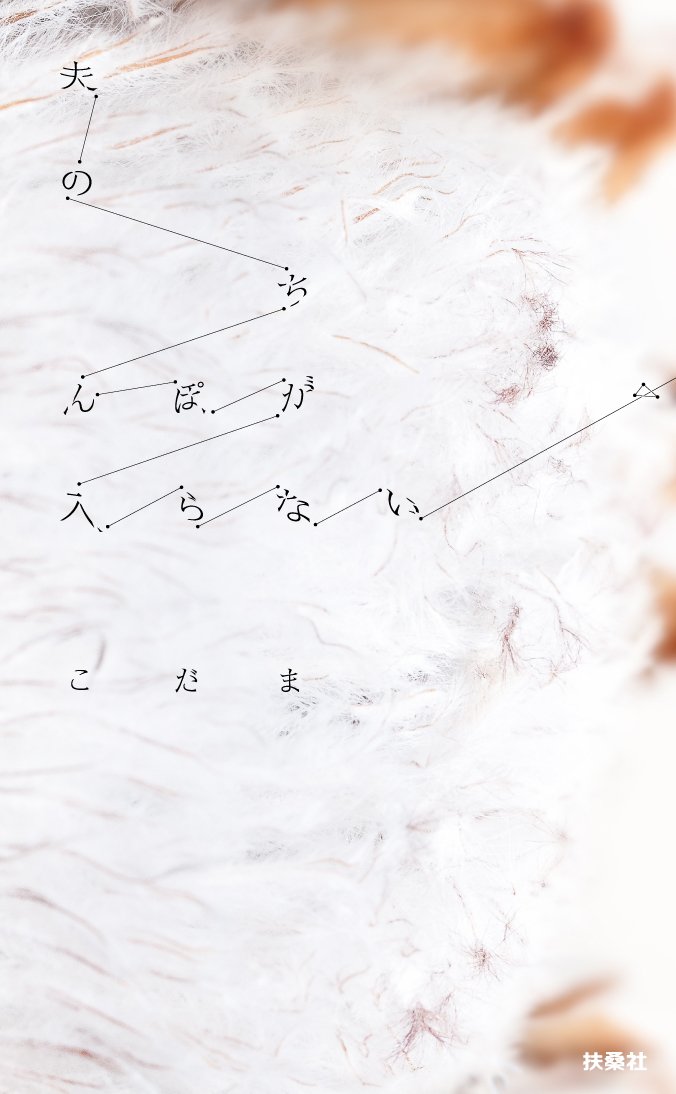

| 書名:夫のちんぽが入らない 著者:こだま 出版社:扶桑社 出版年:2017 |

のっけから話が横道に逸れるのでありますが、本書と同時に『徹底検証 日本の右傾化』(塚田穂高編、筑摩選書)を購入しました。べつに、本書が買いづらいタイトルであるから若い男子がマジメな本の間にエロ本を挟んで買うごとき古式ゆかしきやり方に倣った、というわけでなく、単に話題書ということでまとめ買いしたのでありますが、まったく違う本であるのに、偶然にも同じようなことを考えながら読むことになったのでありました。

『日本の右傾化』は、昨今の日本の「右傾化」について諸側面から、「右傾化というが、本当に右傾化しているのか? しているとすれば何がどの程度?」ということも含めて冷静に検証した良書でした。しかし、読みながら憤りや憂鬱に囚われてなかなか読み進まないところも多々あったのは、随所で引用される、権力やマジョリティの側にある人、あるいは権力やマジョリティの側に同一化できる・同一化したい人々の言葉に、マイノリティを踏みつけて顧みない傲慢さを確認させられたからです。

わけても、「家族と女性」をテーマとする章では、たびたび暗澹たる思いになりました。「護憲」や「改憲」といえば憲法9条ばかりが注目される構図に隠れて、24条についての議論が注目されてこなかったことに象徴されるように、「家族と女性」の問題はまさにそれが家族と女性の問題である(とされてきた)ゆえにこれまであまり焦点化されなかったところでありましょうが、この本では、国家権力が家庭領域に介入しようとする傾向と、その言説の中で、特定の生き方や家庭・家族のあり方が称揚され、さらにそれが実際的な形で(税制の形で)優遇される動きが論じられています。

そうした中、たとえば第11章「結婚、家族をめぐる保守の動き」(斉藤正美)では、家庭連合(旧統一教会)の人物による「子孫が残らない家族の形というのは神の意志にも反している」(p.210)という同性婚否定の発言や、男らしさ女らしさを重視すべきとして「草の根保守活動」を行ってきた人の、「結婚が大切であること、幸せなことであるということをしっかりと伝えること」(p.212)という教育方針の提言が引用されています。また、自治体や政府による、「結婚いいね○○」「あったかハッピープロジェクト」なんぞという結婚推奨プロジェクトの、おめでたい名称の数々……。もちろん、伝統的な性役割や結婚・家族によって幸福を感じられる人がいるならばそれ自体は良いことでありましょう。だが、現実にこれまでの家族の形態の中でアンハッピーな思いをしてきた人がいるというのに、そのアンハッピーを顧みず「あったかハッピー」「結婚は幸せなもの」と教えこむことにどれほどの意味があるというのか? 女らしさ・男らしさを押し付けられることで苦痛を感じる人が現に存在するというのに、なぜそれを無視して「●らしさが大事」と言えるのか? それともそうした人々はいないことになっているのか?

家庭連合の集会を取材した斉藤氏は、そこでの人々の発言に、家族や婚姻を賞揚する一方で、結婚を望まない者やさまざまな理由により子をもたない/もてない人がいるという発想がそもそも見いだせなかったことを指摘しています(p.216)。つまり、多様性ははなから想定されていないのです。編者・塚田氏による書物全体のあとがきでは、「国を愛する」「家族を大切に」と考えてはいけないわけではなく、そう考えない他者に憎悪を向け特定の考えを公が押し付けることが問題なのであって、重要なことは「多様性を認める、それだけだ」(p.386)と結ばれています。

***

初っ端から別の本の紹介になってしまいましたが、本頁では、こだま著『夫のちんぽが入らない』を紹介するはずであったのでした。

こちらは全然違う種類の本で、ジャンルは「私小説」です。

著者のこだまさんは、本書プロフィールによると肩書は「主婦」。以前からブロガーとして人気があり、淡々としつつおかしみのある文体を何度かネットで目にしたことがあります。(ブログ:http://blog.livedoor.jp/shiod/)

「文学フリマ」で頒布したブログ本『塩で揉む』が話題となり(2017年4月現在入手困難のようで残念ながら未見)、本書は、同じく文学フリマで発表された短篇に大幅に加筆修正したもの。「血まみれ夫婦の20年史」と松尾スズキによる帯の惹句にあるように、本書の軸となるのは、主人公である「私」夫婦の物語です。

さきほど、「多様性」という語を用い、多様性が考慮されるどころか抑圧されつつある現状を嘆きました。ですが「多様性」なる語自体はあちこちで目にします。便利な語であるのか私も軽く使ってしまう語ではありますが、しかしこれもまたお題目になってしまいがちな語であって、「多様性」という語をかぶせることで多様性の多様な中身が一様にされてしまう感を覚えるときすらあります。

人のあり方は多様、というときの多様性とは、本来は実に厄介なものであって、他人に迷惑をかけるようなあり方も本人にとって恥ずかしいようなあり方も全て含むのであるから、「多様性を尊重する」とは実はとても困難なことのはずです。

本書もまた、多様な夫婦のあり方のひとつが書かれたものといえますが、語り手である「私」は冒頭で、自分たち夫婦のあり方を、

「周囲の人間に話したことはない。こんなこと軽々しく言えやしない」

「そんなことを相談するくらいなら、押し黙ったまま老いていきたい」(p.3)

と言います。

「そんなこと」とは曰く、「夫のちんぽが入らない」。

夫婦の話が軸ではありますが、物語は、「私」が大学進学をきっかけに或る集落を出るところから始まります。舞台は20年程前でしょうが、閉鎖的な北の田舎の描写は、ちょっと「人間失格」の冒頭などを思い出させ(主人公の家庭環境はまるで違うのですが)、読み手は「私」の語る世界に引き込まれてゆきます。ささやかながらも初めての独り暮らしを始めた「私」は、初めての恋人ができるも、ふたりはなぜか性器の挿入を伴う性行為ができません。卒業後、夫婦となって穏やかな暮らしを送っていても、時折「心を曇らせ」るその問題はそのままです。

「入らない」医学的理由は本書の中では明らかにならず、Amazonのレビューなどではこの点を不満としている読者が多いようですが、それはけっして本書の欠陥ではなく、むしろそのことが物語に寓話のような趣を与えています。

「夫のちんぽが入らない」というちょっと口にしづらくかつユーモラスなフレーズは、作中で、単なる性交の不可能のみならず、さまざまな不可能性の象徴のようにリフレインされます。たとえば初めて恋人に料理を作ったが上手く作れなかったとき、

「料理もできない、ちんぽも入らない。どうしたらよいかわからない。」(p.36)

こうした不全感は、そもそも親に否定されて育ち学校でも人の輪に入れなかったという「私」の、自己評価の低さと結びついています。「私」は何かあるたびに原因を自分に帰します。「入らない」ことに関しても自分に問題があるのだと考え、自らを「不能」と呼びます。

本書では夫婦関係の話のみならず、「私」の人生におけるさまざまな困難が語られます。中でも、大学卒業後教師となった「私」が、赴任した小学校で学級崩壊を経験するくだりは、(これほど大変ではなかったものの)自分も似た仕事で似た経験があったため、読みながら苦しい思いがリアルに再現されるようでした。教員としての過重労働――こんにち社会問題として語られ始めましたが――にも追い詰められ、「私」は心身を病んでいきますが、

「私は生ぬるい環境で、ろくに考えず、苦労をしないまま大人になってしまったのだ。だから、こんなことで動揺してしまって、動けなくなっている。」(pp.84-85)

と考え、他の教師にも、同業である夫にも、相談をすることができません。

「クラスが崩壊している、学校の体制に馴染めない、眠れない、ちんぽが入らないのをずっと気にしている、私は駄目な人間だと思う」(p.94)

***

「入らなさ」を象徴的なものとして考えると、性関係の不可能は(実際の入る・入らないは別にして、たとえ「入って」いても)おそらく普遍的なものであり、その点で、けっして特殊ではない夫婦の物語として読むこともできるでしょう。

たとえば、「私」は或る日、夫の性風俗通いに気付きます。自分が「不能」であるという負い目からそれを黙認する「私」が覚えた感情は、怒りや憎しみでなく「ずるい」という感情です。

「私を置いて、ひとりだけ『入る』世界へ行ってしまうなんてずるい。そのことに嫉妬していた。夫はちんぽが入らなくても、入るお店に行けばよいのだ。男の人にはそういう道が用意されているのだと今さらながら気が付き、ひとり取り残されたような気持ちになった。」(p.70)

この「ずるい」という感覚、解る! と思いつつ私が思い出したのは、田村公江さんの『性の倫理学』という本です。精神分析やフェミニズムの観点から性の倫理を考えた本ですが、その中に、精神分析家・ラカンの「性関係はない」というテーゼを援用しつつ、結婚について論じた章があったのでした。ちょっと引用してみます。

「失われた合一に復帰することは真の意味では不可能であり、『性関係はないのである』。だから、結婚して公認カップルとなっても、性関係は不可能なままである。これは、あまりに身も蓋もない真実であり、『結婚は愛の墓場』などという言い方はこのことを警告しているのかもしれない。(略)貞節の義務の深い意味とは、『性関係の不可能性から逃げない』ということなのではないだろうか。人生を共にすると誓った二人は、性関係の不可能性にも共に向き合うべきなのであり、そこから逃げようとするのは卑怯な振る舞いなのである。」

(田村公江『性の倫理学』、丸善、2004、122頁)

つまり、「浮気」や「不倫」は「性関係の不可能性」にともに向き合うべきパートナーシップを裏切るからこそ不実な行為である、ということです。(その個別の是非とかまたは「風俗は浮気に入るか」などというよくある議論はとりあえず措いておいて)これを参照すると、「私」の「ずるい」という感覚はまさに、ひとりだけ「性関係の不可能性」から逃げ出した(逃げ出せる)夫への「ずるい」であることがよく分かります。

ラカン的意味での「性関係の不可能性」はほぼすべての人にとっての普遍的な不可能性であるからして(上引用の説明によるなら「失われた合一に復帰することの不可能」)、それをめぐる共闘または裏切りの描写は、「普通の」夫婦にも共感できるものなのではないでしょうか。

とはいえ「私」夫婦の場合には、「普通の」意味でも性関係が不可能であるのであって、「ちんぽが入らない」は象徴的であると同時にやはり個別的で私秘的な夫婦の物語であるのでありますが。

さて「私」もまた、心身を病み希死念慮を抱く中で、心情を吐き出すため始めたインターネットを通じ、ふとしたきっかけから知らない男に会うようになります。自分が「不能」であるとばかり思っていた「私」は、他の男であれば「入る」ことに驚きます。二人とも他の相手であれば「入る」のに、「この気持をわかり合える相手はひとりしかいない」(p.104)のです。

インターネットを通じ「私」はさまざまな男に会いますが、彼らは皆どこか病んでいて、多様な性的嗜好をもつ人ばかりです。作者の筆が冴えるのはこのくだりです。夫との恋愛や性を描いたくだりは所々文章が生硬に感じられたりもしたのですが、山に欲情するアリハラさんを描いたくだりなどは実にいきいきしていると感じました。他にも、紐持参の「ひもじい」や、「私」と夫の事情に涙してくれ(ながら射精す)る人、などなど。「私」は、彼らと身体を貸し合いうつろな心を満たす行為に慰めを覚えます。本来であればゆきずりの相手にすぎぬ人々の、優しさや変態性や哀しさがいきいき描かれているところが、こだまさんの文章の大きな魅力であると感じました。

**

本書は、終盤になるとがぜんメッセージ性を帯びていきます。

夫婦は「入らない」ながらも妊娠を考え始めますが、「私」の病気もあり子供を諦めざるをえず、あるときから性器以外を使う性行為もなくなります。

amazonのレビューを見ますとこの結末には、「何も解決していない」「なぜ医者に行かないのか」などのマイナスのコメントが見られますが、本書が伝えるメッセージはそもそも、それが好き好んで選んだ道ではなくても本人たちのゆく道を他人が非難してはならない、誰も「ふつう」であろうとしなくていい、というメッセージでありましょう。

「私」の周囲にも、無邪気に出産を勧める言葉や、子供をもたない人を非難する言葉が溢れています。「私」は言います。「私たちは、ほかの人から見れば『ふつう』ではないのかもしれない。けれど、まわりから詮索されればされるほど、胸に湧き上がってくるものがある。私たちはふたりで生きていくのだ、そうやって決めてやってきたのだ、と」(p.188)、「もうセックスをしなくていい。ちんぽが入るか入らないか、こだわらなくていい。子供を産もうとしなくていい。誰とも比べなくてもいい。張り合わなくていい。自分の好きなように生きていい。私たちには私たちの夫婦のかたちがある」(p.193)。

この本が注目され売れているということは、センセーショナルなタイトルやゴシップ的な興味のせいだけではなく、それだけ多様な悩みをもつ人がいて、多様な個人や夫婦や性のあり方を皆知りたく思っている、ということではないでしょうか。

私も本書について書かれたインターネット記事から、「私」夫婦と同様の事情をもつカップルがたくさんあることを知り(「未完成婚」という専門用語があるとのこと――それにしても「婚」とは何か、と考えてしまう言葉でありますね)、「入らない」事態を想像したこともなかったので、自分の想像の及ばないことには何と無知であったことだ、と思いました。さらに、同性カップルであればそもそも「入らない」ことがデフォルトだったりする、という指摘をインターネットで見かけ、それはそうだよなあ、本来多様であるはずの性のあり方の中から、性欲があり・対象が異性であり・挿入ができ・その結果生殖へつながる――というごく一部であるはずのコースだけが正常とされているのだよなあ、と改めて思ったのでした。

その一方で、冒頭に述べたようにある特定の生き方だけを正統と見なそうとする動きも強くなっているわけで、私が本書を読みながら、本書の主張と対極のものとして思い出したのは、ひとり親家庭を扱った家庭科教科書が修正を求められた事件でありました。また、昨今教科化された「道徳」では、あるべき家族愛のあり方を教えるのだそうです。いずれも教育の中で、誰かが「正統」としたい家族のあり方を教え込もうという動きです。これに対して、「多様性を尊ぶことを教えなくてなんの道徳か」と私の敬愛する友人が言っていたことがありますが、その通りであると思います。そのような道徳を教えるものとして教育があれる日がくるならば、本書はまるで格好の教科書でありましょう。

教科書、という比喩を思わず使ってしまいましたが、「私」は正職の道は断念せざるを得なかったものの、もともと教育者志望であったのでした。学校教育に携わるのとは別の形で「教育的」である本、といえるのかもしれません。

実際にも、「私」は仕事を辞めた後、かつての生徒を教師でない立場からフォローしたり、事情を抱えた非行生徒におにぎりを握ったりし始めます。

心理学者・エリクソンは、人間が各年代に達成しなくてはならない課題を発達課題と呼びましたが、エリクソンによると成人期後期の発達課題は「生殖性(世代性)generativity」であるといいます。この「生殖性」とは、けっして生物学的な生殖だけを指しているわけではなく、生産性や創造性も包含する概念です。エリクソン的には生物学的生殖が一次的であるようですが、しかしその「昇華」として、社会的な文脈への転用をあげています。

「現代の成人たちの間に見られる、『生物学的』には自分の子どもではない子どもたちを、自分の家や学校、あるいは『開発途上』の国々で『世話』する能力の増大を考えてみればよい。生殖性は、諸世代に奉仕する生産性や創造性にエネルギーの移動を図る可能性を常に含んでいるのである」(『ライフサイクル、その完結』村瀬孝雄・近藤邦夫訳、みすず書房、1989、p.67)。

後半はまるで、このエリクソンの生涯発達理論をなぞるかのような、その点では大団円のようなラストです。「私」は生殖を諦め教員の道も諦めますが、次世代を「世話」し始め、またかつての辛かった経験は、職場で同じような苦労を負わされた夫へのフォローに生かされます。

生涯発達といえば、成長するのは「私」だけではありません。ヒステリックで厳しく、「私」の自己評価を損なってきた「私」の両親もまた、年をとってまるくなり、「私」同様、異国から働きにきた青年の世話をやきおにぎりを握ります。

本書で二ヶ所、「私」の母が謝る場面があります。一度は婚家の義両親に、もう一度は「私」自身に。後者の場面では、読みながら涙が流れました。親とのわだかまりが溶けてゆくこと。しかし、子にとっては人生を決定するほどの体験が一言の謝罪で終わってしまうこと。しかし、親もきっとどうにもならないつらさがあったのであろうこと。読みながらさまざまな感情があふれたからです。夫婦の関係のみならず、母娘の関係もまた、本書を貫く一つの軸になっているといえるでしょう。

ところで本書を読んだきっかけは、作者がツイッターで、この作品を書いたことやこの作品が流通することを「入った」感じがした、というように表現されているのを見たことでした。そこには、「書く」ということの原始的な意義が表現されているように思えたのでした。

筆者は、ブログという媒体を通して知られるようになった人であり、その「書く」ことの始まりは、本書で述べられているように、やむにやまれぬ悩みをインターネットで吐き出すところからでした。今日、そうしたやむにやまれぬ動機から生まれた表現は、インターネットの中にあまた見られ、その中には広く読まれるもの名文であるといってよいだろうものもあまたあります。本書は、「私小説」とされていますが、小説というよりエッセイのような面もあり、実際多くの読者は完全に「私=筆者」として読んだことでしょう。その母体も、文芸誌への投稿などでなく「文学フリマ」という新しい場です。現代の「文学」ではジャンル分けが難しいかもしれないこうした作品が今後、「文学」の世界や「(私)小説」の系譜の中でどう位置付けられていくのかも、興味深いところです。

(評者:村田智子)

更新:2017/06/21