正会員の藤原大樹です。

京アカの新しい企画イベントを練っています。突然ですが、以下の「京アカオンライン自習室」という企画を試験運用しようかと画策中です。皆様の御意見をお待ちしております。お問合せは kyotoacademeia@gmail.com まで。

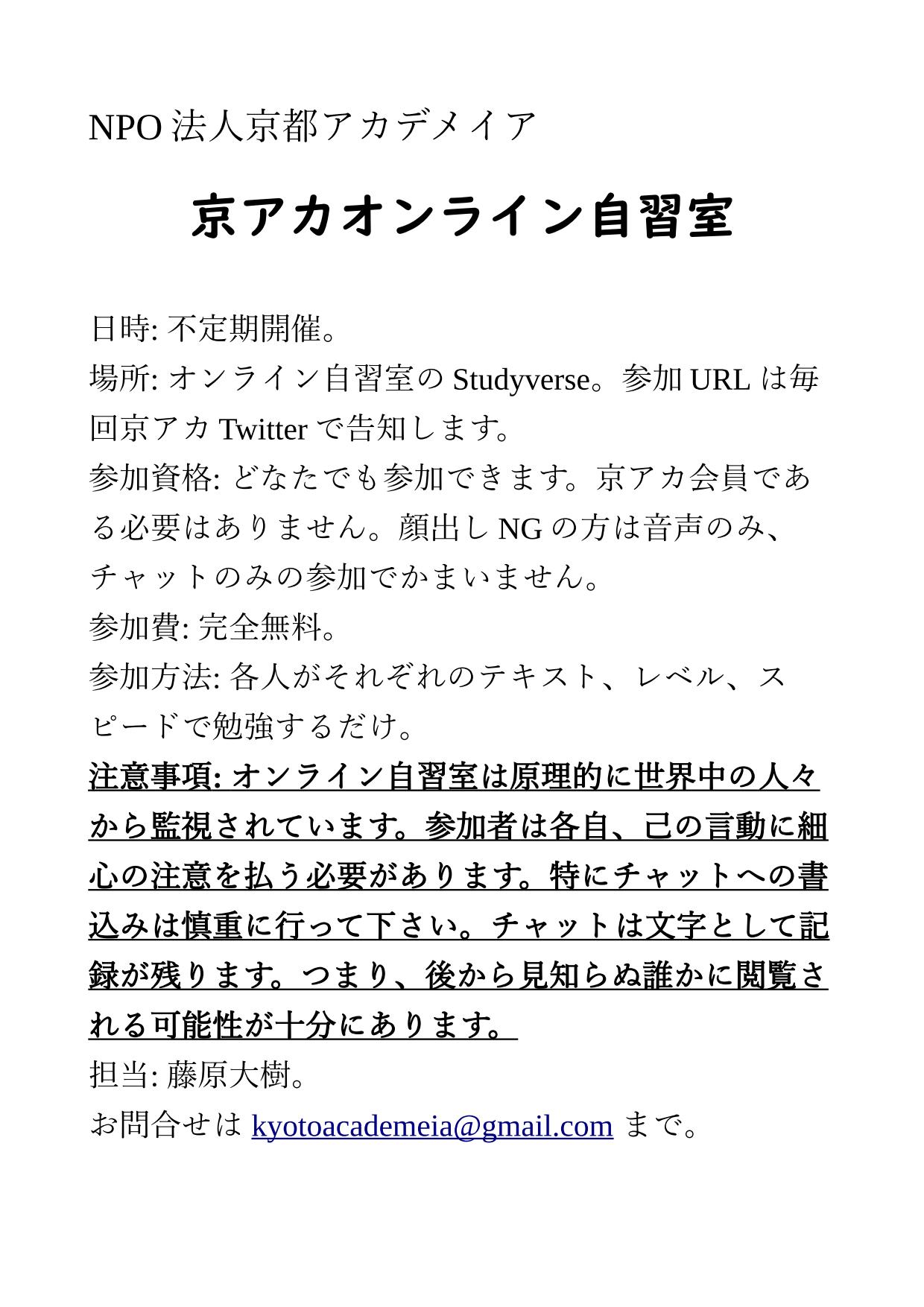

京アカオンライン自習室

私は趣味で英語を勉強しています。塾に通っているわけではなく、完全に独学でやってます。英語学習で大切なことは、とにもかくにも勉強を継続することです。独学のいいところは自分の気分が向いたときに、自分のレベル、スピードで学習できることです。独学の悪い所は、一度熱が冷めてしまうと、何もしない期間がどんどん長引いていく点です。このため継続ができなくなってしまう事が過去に多々ありました。独学だけど適度な緊張感を持って英語学習を継続する方法は何かないかと考えました。

一つの改善策は喫茶店でした。喫茶店では誰かに見られているかもしれないという気持ちが働くので集中力が少し向上しました。自宅だと自分以外だれもいないので、すぐダラケテしまいます。ただ喫茶店の欠点は、意外とお金がかかることです。スターバックス、コメダコーヒーの居心地は良いのですが、その分高いです。マクドナルドは安いけど、いつも混雑していて、勉強に集中しずらいです。自宅でもカフェと似たような環境をつくれないかと考えた結果、オンラインで誰かに見られているかも知れない環境を作れば良いと思いました。あまり良くない例えですが、フーコーのパノプティコンみたいなものです。対外的には、各自の好きなタイミングにオンラインでみんなで一緒に勉強するイベントです。

オンライン自習室の開催方法を具体化します。通常のオンライン勉強会では、指定テキストをみんなで一緒に読みます。けれど、京アカオンライン自習室では、勉強する内容は各自で準備します。各自がそれぞれのテキスト、レベル、スピードで勉強します。開催日時は事前に決めません。私が英語を勉強したいと感じた瞬間から、参加者をTwitterで募ります。つまり、ゲリラ開催です。開催日時を事前に決めない理由は、毎週△曜日△時と決めると、私の心理的負担が増大してしまうからです。場所はオンライン自習室のStudyverseを利用します。参加URLは毎回京アカのTwitterで通知します。参加費は完全無料です。参加資格は誰でもOKです。京アカ会員である必要はありません。顔出しNGの方は音声のみ、チャットのみの参加でかまいません。誰でも無料で参加できるイベントですが、注意してもらいたいことがあります。それは、オンライン自習室は原理的に世界中の人々から監視されているということです。参加者は各自、己の言動に細心の注意を払う必要があります。特にチャットへの書込みは慎重に行って下さい。チャットは文字として記録が残ります。つまり、後から見知らぬ誰かに閲覧される可能性が十分にあります。

本企画にはリスクがあります。誰もイベントに来ない可能性が高いです。別にそれでも構わないと私は思います。一人で勉強してても、誰か来るかもしれないという適度な緊張感を持てるからです。もう一つのリスクは、私のモチベーションです。私の勉強意欲が枯れてしまい、企画が中途半端に終わってしまう可能性も高いです。それでも本企画を試してみたいです。理想は、オンラインで緩い人間関係を構築し、ともに切磋琢磨しながら勉強していけたらいいなと思っています。

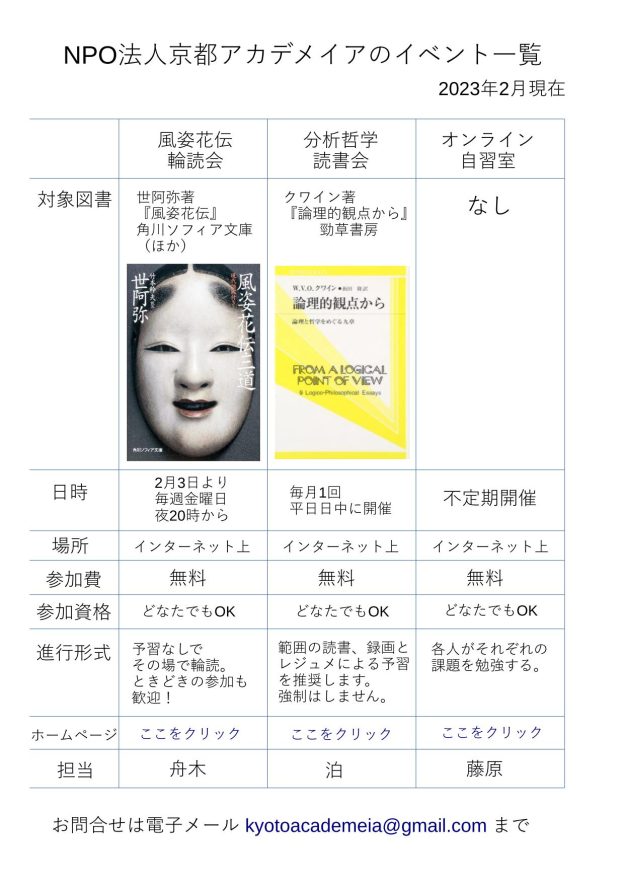

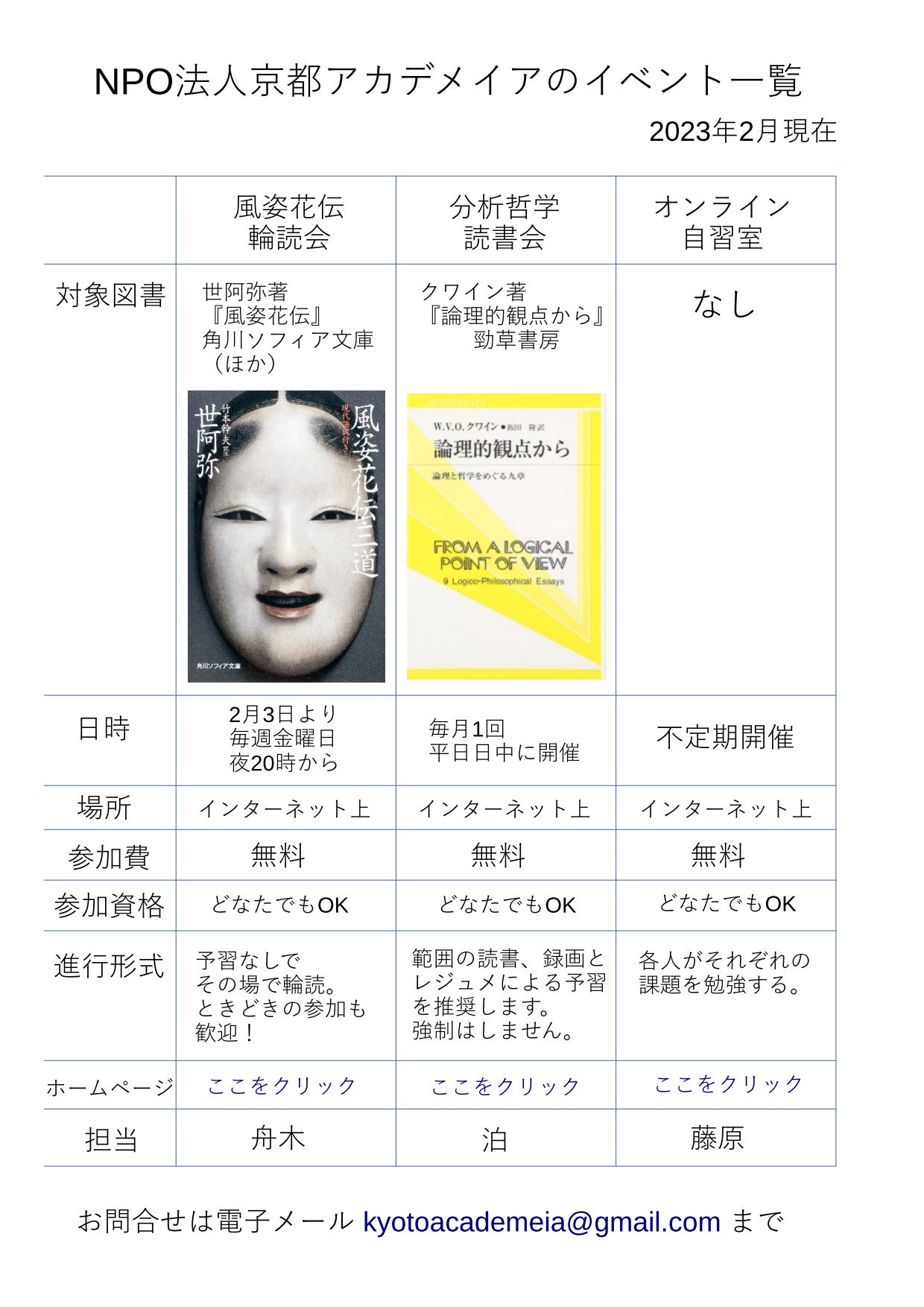

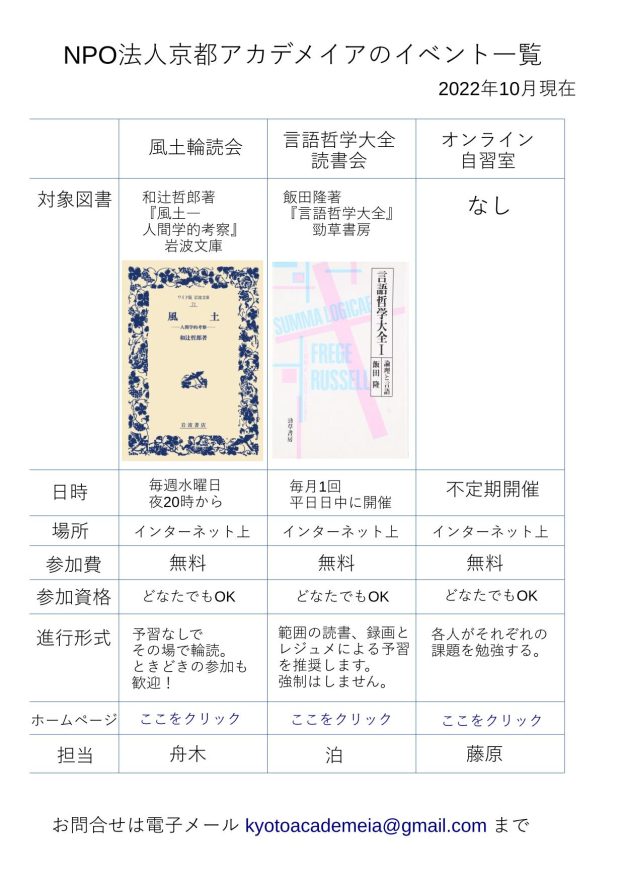

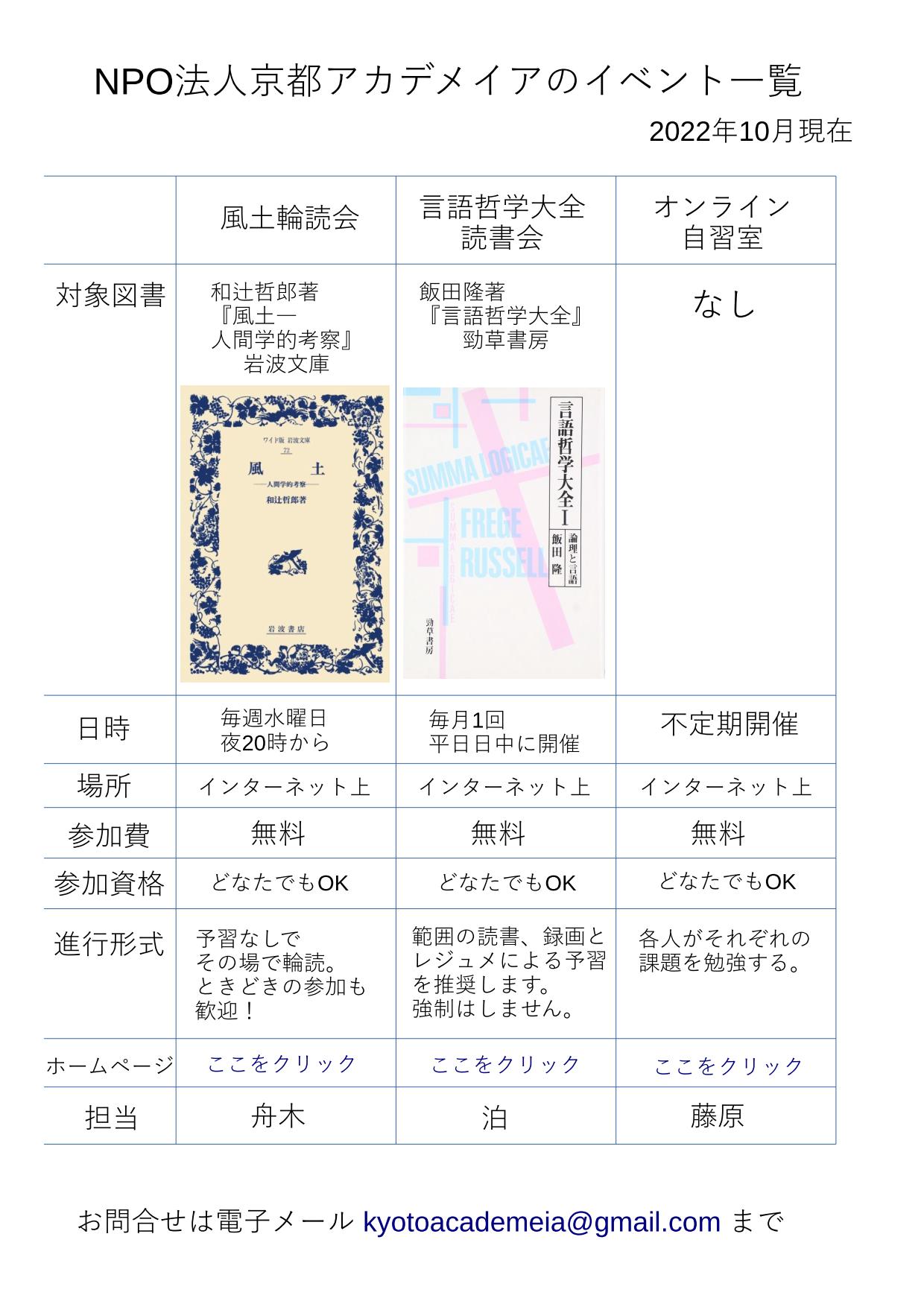

チラシのPDFファイル