最近「御朱印ガール」というのがひそかなブームだといいます。御朱印とは、神社や寺で参拝の証としてもらえるスタンプのことです。いわゆる「パワー・スポット」巡りと相まって、いま若い女性を中心にこの御朱印を集めるのが流行しているそうです。彼女彼らを惹きつける魅力は何なのでしょうか?

続きを読む

「書評・レビュー」カテゴリーアーカイブ

カント『啓蒙とは何か』:上から目線ではない、もう一つの「啓蒙」へ

先月2月、NPO法人京都アカデメイアの総会を開催しました。今回は2度目の総会で、法人を設立してから約1年半が経ちました。この間、スタッフの皆さん、それに会員の皆さんにはサポートをいただき、ほんとうに有り難いかぎりです。

京都アカデメイアは「市民社会の知的活動を促進すること」を目的に運営・活動をしています。実際の日々の活動は、読書会やカフェでの討論会や書評の発表など、地道なものです。しかし、それぞれの活動を支えているのは、そうした目的や理念にあるわけです。

ところで、社会の知的活動を促進するとは、どのようなものでしょうか? たとえば、学校の先生が生徒に知識を教えるような、そんなイメージでしょうか?

人にちゃんと説明しようとすると意外と難しいものです。迷ったときは過去に遡って考えてみる。あるいは、先人の知恵に学ぶのも有効な方法の一つです。というわけで、そうした動機から、最近読んだ本を紹介します。なお、この内容は大窪個人の解釈にもとづくものです。

*

啓蒙とは何か

イマヌエル・カントは、18世紀ドイツ(当時はプロイセン)の哲学者です。高校の世界史の教科書にも名前が出てくるような有名な哲学者ですが、とびきり難しいことでも有名です。ただ、この『啓蒙とは何か』は、短くかつ読みやすい本です。内容はタイトルの通りで、「啓蒙」がテーマ。 続きを読む

トマ・ピケティ『21世紀の資本』の忠実なまとめとわかりやすい解説

トマ・ピケティ『21世紀の資本』を読了しました。kindle版が安く手に入るのとより原文に近いだろうという理由で英語版を読みました。

内容を各章ごとに忠実にまとめてわかりやすく解説したサイトがあまり見つからなかったので、自分用のメモも兼ねてここに作ってみました。

図表や目次はピケティ『21世紀の資本』オンラインページを参考にさせていただきました。

はじめに

・方法論ーー小説からの引用と統計的なデータの両方

・先行研究とのつながりーーマルサスの人口論、リカードの古典派経済学(希少性)、マルクスの資本蓄積、クズネッツ曲線(資本主義経済の発展は最初格差を拡大するが後に格差を縮小させる)

・考察対象ーー歴史的・地理的には18世紀以降のヨーロッパを中心としつつ、全歴史、地球全体も考慮に入れる

1.所得と資本

・国民所得=国内生産高+外国からの純収入

(生産という観点から見た式)

・国民所得=資本所得+労働所得

(資本と労働の分割から見た式)

・資本…所有権の対象となる全ての物

(持ち家の家賃相当や特許なども含むが、奴隷制でない限り人的資本は含まない)

・国富(国家財産、国家資本)=私有財産+国有財産

(財産の所有者から見た式)

・国富(国家財産、国家資本)=国内資本+純外国資本

(資本の居所から見た式)

・α=r×β

α…国富に占める資本収益の割合

r…資本収益率(利子率、地代の率、配当の率…の平均)

β…資本/所得

例)一人当たり資本が2400万円、一人当たり所得が400万円ならβ=2400万/400万=6

例)r=5%、β=6ならα=5%×6=30%

・世界の格差――月2万円から月40万円まで

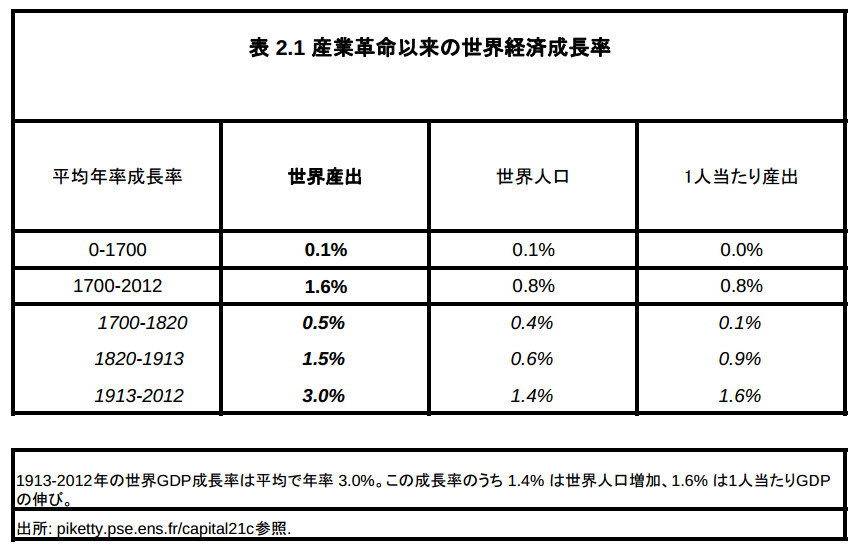

2.成長――幻想と現実

・生産高と人口の成長率

(それでも累積的な成長は大きくなる、複利のすごさ)

例)年率1%の成長で30年後には全体の規模が約35%増加する(1.01^30=1.3478…)

・人口が増えると相続が分割されるので格差は縮小する

・購買力の上昇については一律に言えない

購買力上昇の平均<工業製品生産

購買力上昇の平均≒食料品

購買力上昇の平均<サービス産業

⇒サービス産業の比率が高まる(生活の多様化)

・18〜19世紀は物価が安定していた(ジェーン・オースティンやバルザックの小説)

・20世紀中頃のインフレ

3.資本の変容(フランスとイギリス)

・国家資本=農地+住宅+他の国内資本+純外国資本

(農地が減って他の国内資本が増えている)

・国家資本=私有財産+国有財産

(国有財産の割合は時代によって変化している)

・国の借金はインフレによって小さくなる

(国債を持っている人がインフレで損をする)

4.古いヨーロッパからアメリカ大陸へ

・ドイツの特徴は株主だけではなく多様な利害関係者かいるライン資本主義

・アメリカは新世界なのでヨーロッパより資本の変動が小さかった

・カナダは外国資本を割合が高かった

・奴隷制度のもとでは資本が大きくなる

5.長期的な資本/所得比率

・β=s/g(貯蓄率/成長率)とも表すことができる

・先進国では1970年代以降にβ(資本/所得比率)が再び高まってきた

・貯蓄率は家計と企業の両方

6.21世紀の資本と労働の分割

・資本分配率:労働分配率=α:1−α

α…国富に占める資本収益の割合

例)30%:70%

・r(資本収益率)は19世紀の5%から現在の3〜4%まで少し低下した

・資本が大きくなると資本の限界生産性は低下するが、βの増加を上回る速度で低下するとは限らない

(資本の限界生産性が低下して総体としてのrが小さくなってもそれ以上にβが大きくなればα(=r×β)は大きくなる)

・α(国富に占める資本収益の割合)は不変ではないし、g(成長率)がゼロになることもない

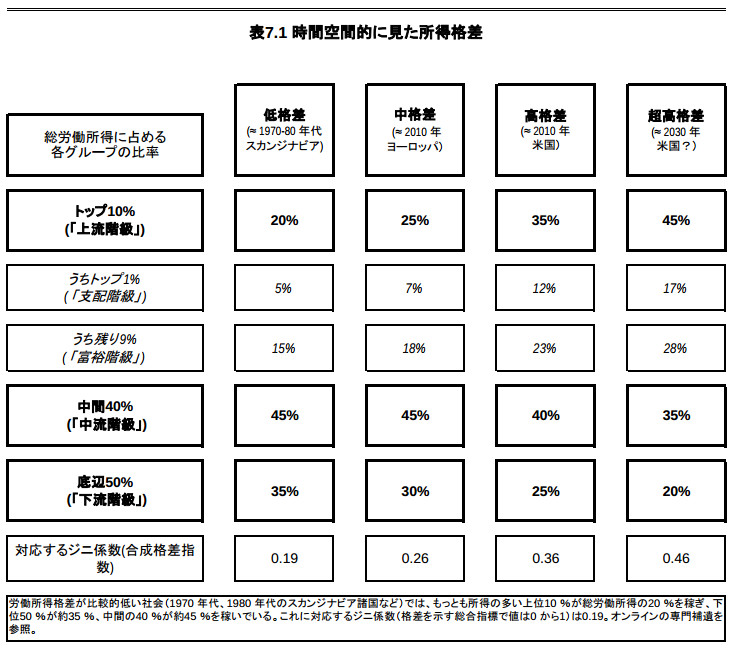

7.格差と集中ーー予備的意味合い

・ヴォートラン(バルザック『ゴリオ爺さん』の登場人物)の教えーー働くよりも結婚して相続するほうが金持ちになれる

・労働よりも資本のほうが格差が大きい

・社会的な階級ではなく度数の階級で考える

・世襲型の中流階級の出現

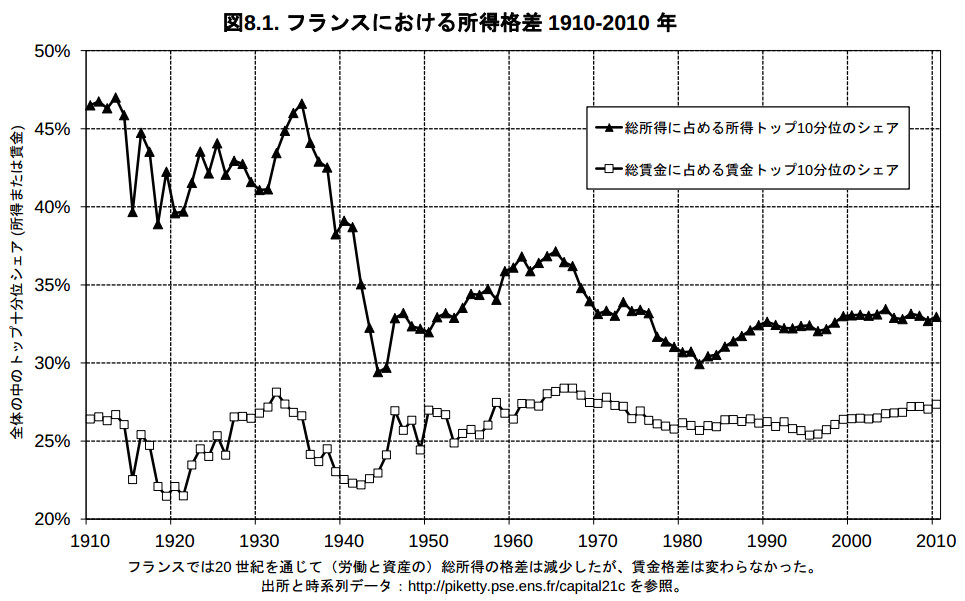

8.二つの世界(フランスとアメリカ)

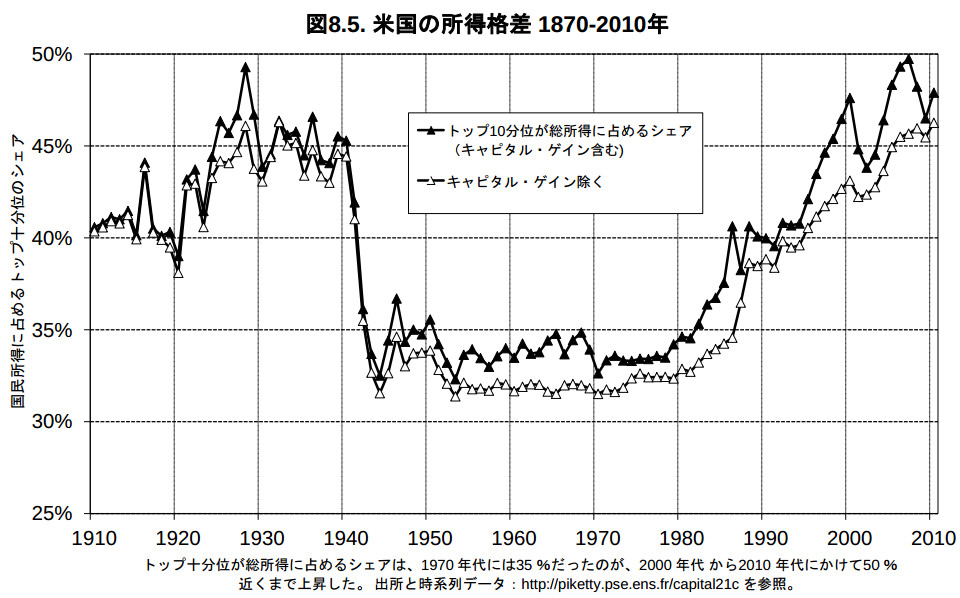

・2つの世界大戦、世界恐慌、税制が理由で格差が縮小

・不労所得生活者(金利生活者)の社会から経営者の社会へ

・格差拡大が経済危機を招いた(購買力の低下)

9.労働所得の格差

・賃金格差は技術を教育が追いかけるという競争から生じるという説

⇒これだけでは説明にならない

・制度の役割(最低賃金など)

・アメリカの最近の格差拡大は高額報酬経営者のせい

・1900年〜1910年にはヨーロッパがアメリカよりも不平等だった

・途上国も同じくらい不平等である

・限界生産性という概念は幻想である(経営者の限界生産性は測定できずお手盛りの危険がある)

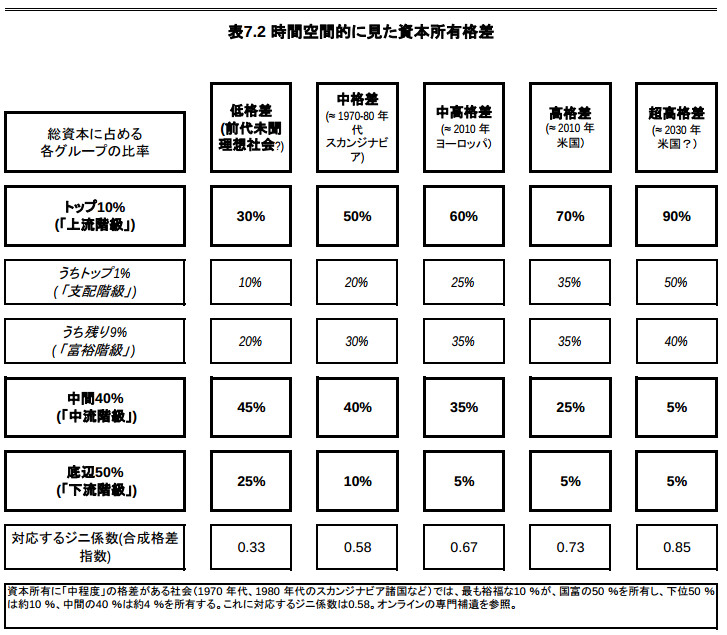

10.資本所有の格差

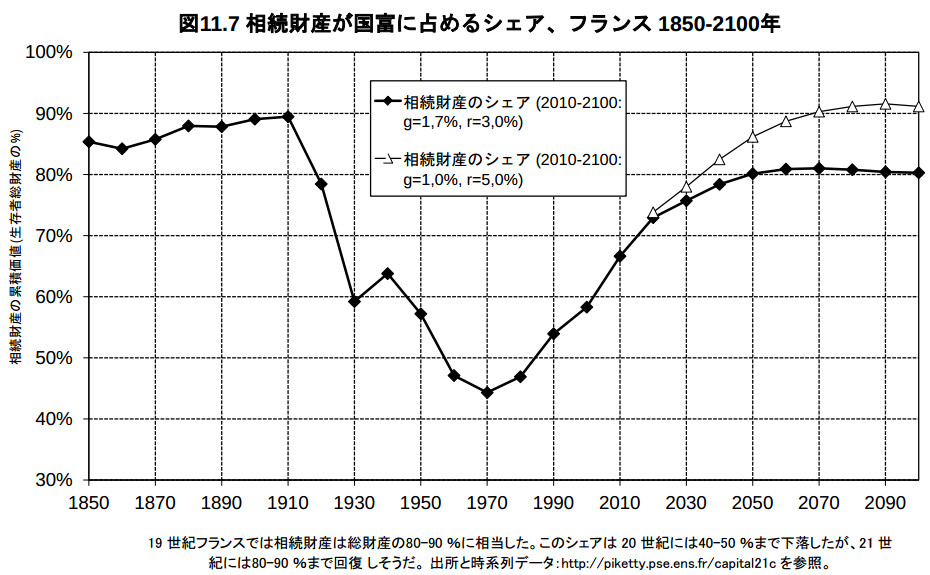

・ベル・エポック期のヨーロッパでは格差が大きかったが、20世紀前半に格差が縮小した

・アメリカではその変化が緩やかだった

・r>gなので格差が拡大する

例)r=5%、g=1%であれば、r(利子、配当、地代…)のうち1/5を再投資するだけで資本が維持される

・r>gを説明する一つの理論は時間選好性(一年後の105円より今日の100円)だが、それだけでは説明しきれない

・民法の相続ルールによっても影響を受ける(家督相続か均等相続か)

・現在ではなぜベル・エポック期ほどまでに格差が拡大していないのか

⇒時間がそれほど経っていないから、累進税などがあるから、成長率が高いから

11.長期における能力と相続

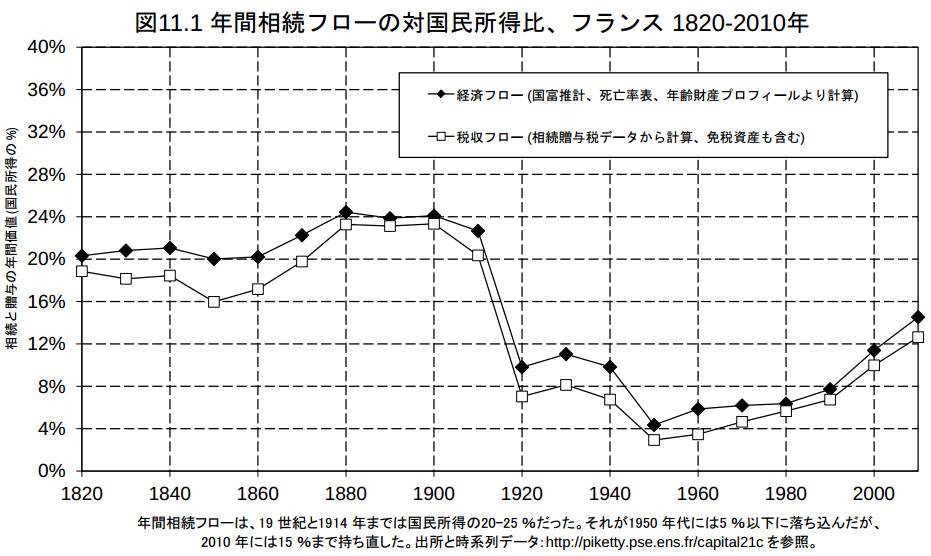

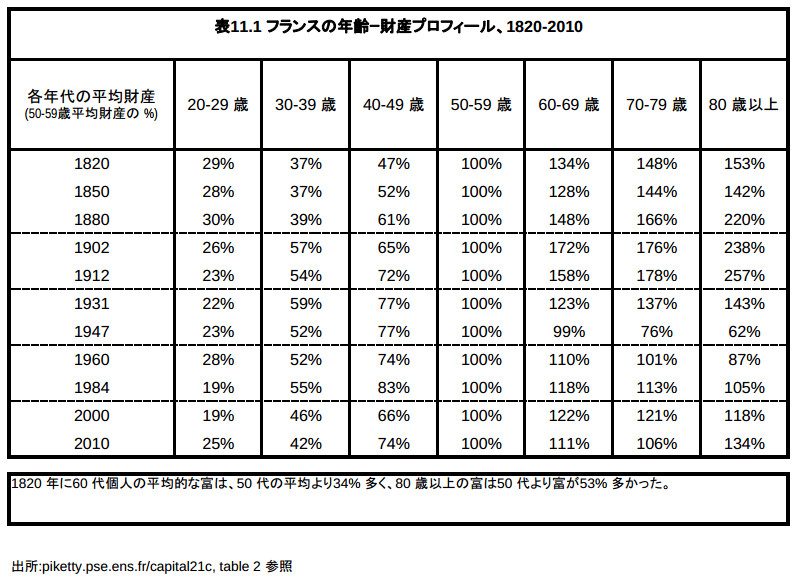

・by=μ×m×β

by…ある年のフローのうちで相続フローが占める割合

μ…死亡時の平均財産(全個人の平均財産を1とする)

m…死亡率

β…資本/所得

例1)μ=1、m=2%、β=6ならb=12%

例2)μ=2、m=2%、β=6ならb=24%(死亡時の財産が多い)

例3)μ=0、m=2%、β=6ならb=0%(死亡時に財産がない)

・mは2000年あたりを境に上昇に転じる

・死亡が遅くなれば財産も多くなる(mが低下してもμが増大する)

・μは1を超えている

・1890年〜1970年を除いて相続のほうが有利

・不労所得生活者(金利生活者)と経営者のどちらが有利かは簡単に計算できる

例)資本所有の上位1%が全体の60%の資本を所有していて、給与所得の上位1%が総所得の6%を取っているなら、資本所得:給与所得が1:3であっても、前者は0.25×0.6=0.15、後者が0.75×0.06=0.045と前者のほうが有利である

・小説などに描かれる理想像が不労所得生活者(金利生活者)から能力主義的な人物に変化してきた

(ただし相続財産がなくなったわけではない)

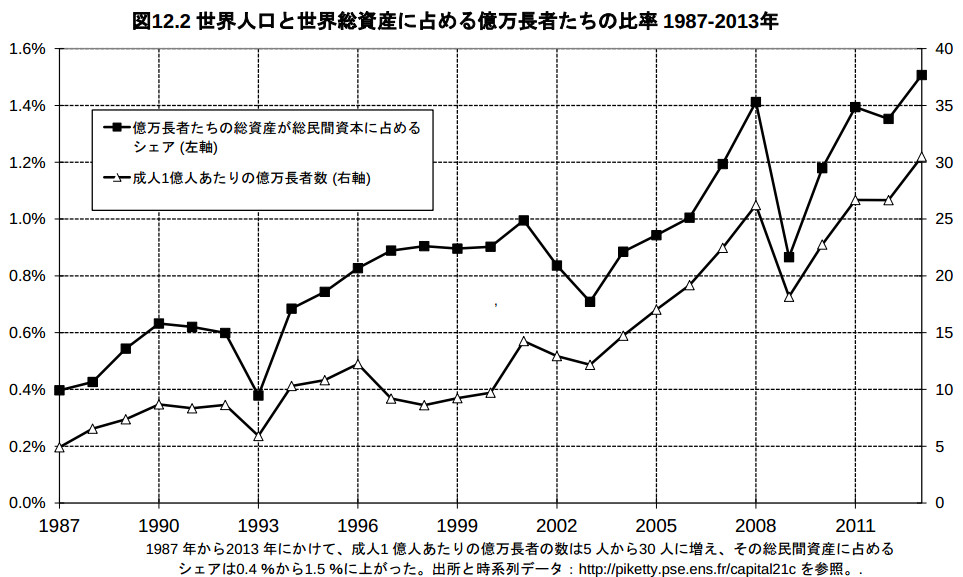

12.21世紀におけるグローバルな格差

・資本収益率の格差ーー資本が大きいほどリスクを取れるし投資アドバイスも手に入りやすくなるので収益率も大きくなる

・フォーブス紙に載っているような億万長者が持っている資産の割合が大きくなっている

・億万長者には相続人もいれば経営者もいる

・大学基金の収益は大きい(一流のファンドマネージャーに相談しているから)

・インフレは資本収益をなくすのではなく、資本収益の分布を変える

・政府系ファンドには不確定な部分が多い(政治も入り込む)

・どこかの国が世界を支配するというよりも、各地の金持ちが世界を支配する

(多くの国で資本収支がマイナスである、つまり過少申告である)

13.21世紀に向けた社会国家

・2008年の危機が大恐慌にならなかったのは政府や中央銀行が流動性を高めたおかげ

・20世紀に国家財政が大きくなった(教育、年金、医療など)

・教育制度が社会移動可能性をそれほど促進していない(高い大学の学費など)

・賦課方式年金の問題ーー複雑である、急には変えられない

・新興国は社会国家になっていない

14.累進所得税再考

・累進所得税は世界大戦期に考案され、しばらくは格差の縮小に寄与したが、現在では危機に瀕している

・役員報酬が爆発的に増加したのは所得税率が下がったため

15.グローバルな資本税

・まずは資本の透明性を高めることが大事、銀行情報の自動送信

・資本税で所得税、相続性、固定資産税を補完できる

例)100万ユーロ(1億3500万円)以下は0%、100万ユーロ(1億3500万円)〜500万ユーロ(6億7500万円)で1%、500万ユーロ(6億7500万円)以上で2%という資本税で、ヨーロッパのGDPの2%の税収がある

・資本税は、私有財産の否定よりも、協働を妨げないという点で効果的

・保護主義、資本統制、資源収益の分配、移民は資本税よりも効果が限定的

16.公的債務の問題

・公的債務を資本税で返済するとしたら、100万ユーロ(1億3500万円)以下は0%、100万ユーロ(1億3500万円)〜500万ユーロ(6億7500万円)で10%、500万ユーロ(6億7500万円)以上で20%という一回の資本税で可能

・インフレで公的債務を帳消しにすることもできるが、インフレをコントロールできないおそれがある

・中央銀行は貸し手の頼みの綱

(そうして企業を救うことがよい結果になるか悪い結果になるかはわからない)

・キプロス危機では資本税が徴収されたが、事前の資本情報が不十分だった

・ユーロについてはヨーロッパ全体で取り組まなければならない

・資本蓄積に関して、理論的にr=gとなり得るが、どのような水準がよいのかは良識に沿って決めるしかない

(現在にどれくらい消費して、将来にどれくらい残しておくか)

・そのためにも透明性を高めて資本を民主的にコントロールすべき

おわりに

・r>gという矛盾には資本税で対処する

・政治歴史経済学を志向する

もっと詳しく知りたい点があればぜひ本文に当たってみてください。

「現代思想」2月号 反知性主義と向き合う:知性と戦略との対立へ

日本一若者が集まる寺:「應典院」がおもしろい

葬式をしない寺

先日、應典院(おうてんいん)が主催するイベント、1995-2015ニッポン宗教、死と再生の20年~お寺Meeting特別編~に行ってきました。じつは以前から気になっていたのですが、今回はじめて訪ねました。

大澤真幸、木村草太『憲法の条件』:なぜ憲法の話はつまらないのか?

フランクフルト学派:その通底するテーマとは?

本書はフランクフルト学派についての入門書。学派の輪郭を平易な文章で描き出している好著です。これ一冊でフランクフルト学派のおおまかなことは押さえられます。 続きを読む

新しい知の交流スペース「GACCOH」に行ってきました。

百木です。

先日、出町柳にできた新しい「知的交流」スペースである、GACCOHに行ってきました。

僕がGACCOHを知ったきっかけは、大学の掲示板に貼られていた、ゲンロンスクールの中継イベントの告知ビラでした。ゲンロンスクールとは、東浩紀さんが始められたゲンロンカフェで行われている連続講座で、これを全国各地のカフェなどで中継するイベントが行われています。そのうち関西での中継が行われているのがGACCOHで、誰でも1500円(友達を連れてくれば1000円!)で参加できます。

僕は第2回目の東浩紀さんの講義「『一般意志2.0』とその後」と、津田大介さんの講義「ウェブで政治を動かす!実践編」に参加してきました。どちらの講義も面白い内容だったのですが、さらに良いなと思ったのは、東京にあるゲンロンスクールと全国各地の中継スペースがウェブ放送で繋がっていて、講義後に中継スペースからも講師に質問ができるということです。これまでの公開講座などは、現地に行かなければその講義を聞いたり講師に質問したりできなかったところが、現在ではインターネットを使って、別の場所にいてもリアルタイムで授業を聞き、質問をすることができる。僕のような地方に住む者にとってはありがたいサービスです。これはまさに新しい「ガッコウ」の仕組みだなと思いました。

GACCOHのスペースはとてもキレイでオシャレでした。管理人さんが自分の手で改装したそうで、カフェのような心地よい空間でした。京都アカデメイアに足りないのは、このオシャレさとポップさだなぁと感じました(笑)京都アカデメイアのustream放送を行っている部屋などは、もっとごちゃごちゃとしていて、いわば「学生寮」や「部室」のようなスペースです。GACCOHは、一階がイベントスペース、二階がustream放送や本置き場のスペース、三階が居住スペース(三名ほどが暮らしている)になっているそうで、イベントスペース+情報発信スペース+シェアハウスという最先端の流行を押さえた素敵空間だなと思いました。ちなみにホームページもオシャレです。

ゲンロンスクール終了後は毎回、参加メンバーで感想を話しあうustream放送をやっているそうで、そういうところもいいなと思いました。ust放送は毎回、関西クラスタのメンバーが視聴しているらしく、和気あいあいとした雰囲気でした(僕もついでに出させて頂きました。京都アカデメイアとはまた違った雰囲気の会話ができて楽しかったです)

GACCOHでは今後もゲンロンスクールの中継イベントを続けていくほか、勉強会・読書会などの開催や、日曜日の英会話レッスン、関西クラスタの集まりなどが定期的に行われているようです。関心のある方はチェックされてみてはいかがでしょうか。GACCOH LIBRARYの試みも良いですね。

お互い近い場所にいて同じような関心を共有しているわけですし、京都アカデメイアとのコラボイベントなども企画してみても良いかもしれません。僕もまた時間のあるときに顔を出させて頂こうと思います。

いま、京大で起こっていること。 part3 -国際高等教育院問題

百木です。前回からに引き続いて、国際高等教育院問題について私的にコメントを頂いたことへの僕なりのレスポンスです。

3,意地悪な見方をすれば,この問題はこれまで「教養とは何か」という根本的な問いを避けてきたことのツケがまわってきたことを意味しているのではないか。

これは重要な指摘だと思います。実際に、これまで教養教育を担ってきた総合人間学部や人間・環境学研究科でも、「教養とは何か」「京大の教養教育の現状にどのような問題があり、どのようにそれを変えていくべきなのか」といった議論がなされてきたのかと言えば、否、と答えざるをえません。もちろんそれぞれの先生方の内では自分なりに考えるところがあったのかもしれません。しかし、そういった議論が異分野の先生方や院生・学生の間どうしで行われる機会はおそらくほとんどありませんでした。総人・人環は「異分野どうしの学際的交流」「人文科学、社会科学、自然科学を総合した人間学」を目指すという理念を掲げていますが、実際にはその実現はなかなかに難しかったと言わねばなりません。

これは他学部からよく批判されることですが、結局のところ総人・人環は、マニアックな研究をしている人たちがタコツボ的に寄せ集められた組織になっている、特定の分野を専門的に突き詰めることができず中途半端な研究・勉強にとどまってしまっている、正当な学問研究(アカデミズム)から逸れた異端なことばかりやっている、という状況が存在することは確かです。僕自身が総人を卒業して人環に所属している大学院生なのですが、そのような批判は甘んじて受け入れねばなりません(もちろん、そのような状況ばかりではなく、様々に生産的な研究や教育が行われていることもまた確かなのですが)。

もちろん、「異分野どうしの学際的交流」「人文・社会・自然科学の総合」「教養の統一的定義の設定」など簡単に実現できるものではありません。少しずつ、地道で迂遠な対話を積み重ねながら、じっくりと時間をかけて実現していくしかないものです。そういった壮大なテーマについての成果を短期間で出せといってもどだい無理というものです。しかし他方で、そのような努力をこれまでの総人・人環が少しずつでも積み重ねてこられたかといえば、胸をはって「Yes」と答えるのも難しいというのが本音のところです。京都アカデメイアもそういった部分を補うことができればと思って、これまで様々な活動をしてきましたが、やはり畑違いの人間が集まって何かを生み出そうとすることは本当に難しい。稀にいくつか上手くいったこともありますが、失敗も多々あります。

先ほどの先生は「総人が立ち上がった当初は、理系の先生と文系の先生で一緒に議論して何かやろうという企画もあったのだけれど、結局、お互いにうまく話が噛み合わず、数年でその企画も流れてしまった。それ以後は、ほとんどそういった試みは有効的になされてこなかった」とも仰っておられました。外の学部から見れば、そういった総人・人環の状況がいかにも中途半端で非効率的なものに見え、今回の国際高等教育院構想を良い機会として、総人・人環を実質的に解体させ、新しい組織でリスタートさせよう、という意見が生まれてくるのも無理はないな、という気もします。

そして大変皮肉なことに、総人・人環の教員と学生はこの危機に際して初めて、異分野の者どうしが一箇所に集まって同じテーマについて議論をし、それぞれの見地から積極的に意見を交わすという理想的状況が出現しています(笑)国際高等教育院構想のどこが間違っているのか、教養教育とはどのようなものであるべきなのか、京都大学の「自由な学風」の良さとは何なのか、といった論点について、物理学の先生や社会学の先生や化学の先生や哲学の先生などが一箇所に集まって熱く語るという光景を、僕は京都大学に入学して以来、初めて目にしました。国際高等教育院構想に反対する先生方の演説は、いつもの講義のときの話しぶりよりもずっと熱がこもっていて、聞いていて大変に面白いものでした。こういった議論をもっと早くに先生方から聞ければ良かったのになぁ、と思いました。

今やもう時すでに遅し、ということなのかもしれません。(昨日12月18日の部局長会議において国際高等教育院構想が正式に承認されたとのことです。)しかし、折角こうして始まった「教養」をめぐる活発な議論が、このまま消えていってしまうのでは寂しいなと思います。また、このまま再び専門分野を横断した議論が沈静化していってしまうのならば、所詮、総人・人環とはその程度の学部であったのだし、実質的に解体されていったとしても仕方がないのかなという気もします。(とはいえ、来年からいきなり総人・人環という学部が消えてなくなるということはないそうです。「来年度からも表面上は何も変わらない」という言葉をいろんな先生の口から散々聞きました。)動画のなかで多賀先生が仰っているように、来年度からも表面上は何事も変わらないように見えながら、少しずつ「自由」や「寛容」の空気が蝕まれていき、十年も経つと京大の雰囲気がすっかり変わってしまっている、というのは大いにありそうなことです。

なんだか総人・人環の話ばかりになってしまいましたが、この状況はおそらく今の京都大学全体に当てはまる問題ではないかと僕は思うのです。やや大げさに言えば、これは日本の現在の大学やアカデミズムが抱える病を象徴する問題ではないかとさえ思います。残念ながら病がすぐに治癒する特効薬はありません。病の進行はすでに身体の相当広い範囲にまで及んでいるように見えます。この瀕死の病人を助けることができるのかどうかはわかりませんが、微かな期待を込めて、「教養」や「大学」についての議論を僕たちがこれからもいろんな場所で続けていく以外に、この病人のためにしてやれることはほとんどないのではないか。

僕自身も日々の生活のなかでそれなりに色々とやらなければならないことがあり、この問題にばかりに時間を割いていくわけにもいきません。これからもささやかながら、無理のない範囲で自分にできることをやっていくつもりです。日本の政治状況や社会状況についてもそうですが、あまり過剰に希望を持ちすぎても絶望しすぎても仕方ないのだと思います。京都アカデメイアでも、これまでにやってきた活動の蓄積を活かしながら、「教養」や「大学」について議論をする場を用意するぐらいのことならできるのかなと考えています。そのような場を用意できた際には、いろんな人たちと「教養」や「大学」についての議論を交わすことができれば幸いです。それこそがまさにこの大学の「教養」の一部となるでしょうから。

※「教育院」設置決まる 京大 異例、評議会で多数決

京都新聞の記事です。教育研究評議会の決定が多数決でなされるのは異例の事態とのこと。実際の教育活動が始まるのは2014年度からだそうです。

※京都アカデメイアの掲示板に「教養ってなんだろう」というスレッドを立てました。すでに複数人の方にそれぞれの「教養」観について書き込んでもらっています。ぜひ皆さんも「教養」についての議論に参加してみてください。仮名OKです。

http://kyoto-academeia.sakura.ne.jp/index.cgi?rm=mode4&menu=bbs&id=956

※いくつかのブログでもこのブログと同趣旨の意見を見つけました。

京都大学における「国際高等教育院」構想、反対側への疑問(その2)-enomoton2011の日記

こちらの記事では、文科省-総長側は曲がりなりにも教養について具体的な定義を与えているにもかかわらず、人環教員有志ではそのような定義を与えていないではないか、手続き面で反論するのはわかるが、大きな理念の面では「京大の自由な学風」といった従来的な漠然とした概念を持ち出すにとどまり、積極的な反論ができていないのではないか、という指摘がなされています。

国際高等教育院問題に関する個人的要望のまとめ-仄暗い夢の底

こちらの記事でも基本的には総長の説明責任不足などを批判しつつ、同時に人環の先生方もまた「教養」や「自由の学風」についてどのように考えているのかを説明できていないのではないか、という指摘がなされています。

人環の先生方がこういった疑問に対してこれからどのように答えていかれるのか、あるいは何も答えないのか、動向を見守ってきたいです。それにしてもどちらのブログも相当な力作ですね。

※最後に、参考として人環に所属しておられる佐伯啓思先生が古典と大学改革について書かれたエッセイのリンクを貼っておきます。今回の大学改革問題に深く関わる良い文章だと感じましたので。関心ある方はどうぞ。

【日の蔭りの中で】京都大学教授・佐伯啓思 古典軽視 大学改革の弊害

http://sankei.jp.msn.com/life/news/121119/edc12111903290000-n1.htm

いま、京大で起こっていること。part2 -国際高等教育院問題-

先週,「国際高等教育院」問題(以下、教育院問題と省略)について書いた記事に対して,私的なものも含め,いくつかのコメントをいただきましたので,それに応答したいと思います。今回の記事も、百木の個人的な見解・解釈を含んでおり、これが京都アカデメイア全体の見解ではないことをあらかじめ断っておきます。

————————–

1)経緯についてはよくわかったが,この問題は「教養とは何か」「大学の役割とは何か」といった理念論で語る前に,大学で新しい組織を立ち上げる際の正当な手続きを踏んでいないという手続き論で批判すべき問題ではないか。

正論です。実際に,この構想に反対している人環の先生方もそのような手続き論に則って,総長サイドに対して反対しています。具体的には,この計画の手続き上の不備をめぐる監査請求が行われています。その手続き上の不備については,人環教員有志のサイトに簡潔にまとめられています。念のため,以下に引用しておきます。

——————-

「国際高等教育院」構想推進に関する問題点

1.大学規程違反

規程に定めのない総長裁定委員会の乱用

既存委員会と任務が重複する委員会を設置して既存委員会の権限を蔑ろに

2.共通教育検討段階での責任部局の排除

全学共通教育を担う総合人間学部と4学部(経済・農・教育・薬)を抜きにした構想推進

3.委員会議論の恣意的な解釈

委員会に提案された2案のうち支持の多かった案を説明も無く撤回

強い反対があっても了承と主張(反対意見が多く出た案を修正もせずに部局長会議に提案)

4.教養教育の中身の議論の欠如

人員確保と組織図作りに終始

教育院の中身とは関係ない資料(総長参考資料1、2、3、4)を示して、中身を十分議論したと偽装

5.欺瞞に満ちたメッセージ発信

構想の一部だけを強調したメール送信で学内世論を誤誘導

6.拙速・杜撰な構想推進

次年度4月に発足させる組織を前年末に強行決定することを画策

「専任教員」「再配当定員」等の定義不明ポストで構成された粗雑な組織設計

7.部局の人事権の強引な剥奪

法的根拠もなく教員を部局から移籍させて実質的な管理下に置く(1913年澤栁事件・1933年滝川事件以上の前代未聞の)暴挙

8.社会不安の誘引

未確定な構想内容の報道を許し、人間・環境学研究科・総合人間学部大幅縮小との誤解を社会(とりわけ受験生)に与えたこれらの問題は、以下の点で京都大学の基本理念に反している:

「高い倫理性」の欠如

「多様かつ調和のとれた教育体系」の破壊

「対話」の拒絶

「開かれた大学」の否定

「自由と調和に基づく知」の破壊

「学問の自由な発展」の阻害

「教育研究組織の自治」の破壊

「全学的な調和」の軽視

「社会的な説明責任」の放棄

——————-

以上の指摘はいずれも的確なものだと思いますが,実際に監事側がどのような判断を下すのか,そしてその判断がどの程度,総長の方針に対して拘束力をもつのか,というのは今のところよく分かりません。おそらく,こういう風に総長の方針に対して教員から監査請求が行われるということが異例の事態なので(上記の指摘では,これは「1913年澤栁事件・1933年滝川事件以上の前代未聞の暴挙」だとされていますが),どのような判断が下されるのか,注視したいと思います。

また,このような手続き論でもって反対するのが正攻法だとして,それだけで本当にこの計画に待ったをかけられるのか?という疑問も残ります。なぜなら12月4日に開かれた部局長会議において,総長サイドは教員・学生から反対の声があがっていることを知りつつも,元の計画を修正することなく,それを強行採決しようとしたそうだからです。11月26日時点で全教員にたいして送られた総長メールと,全学生にたいして送られた副学長メールでは,いったん譲歩の構えを見せておきながら,12月4日の会議では,そのメールと全く異なる内容(つまり,元のままの計画)で採決を行おうとしたと聞いています。これに対してはさすがに,人環以外の研究科長からも反対の声があがり,その会議での結論は持ち越しということになったそうです。

つまり,総長サイドとしては,教員・学生から反対の声があがろうが(11月末時点で1255名の反対署名が集まってる),手続き上の監査請求がなされようが,そういった反対の声には構わず,また京大の教員や学生に対して正式な説明を行わないままに,この計画を元のままの案で通そうとしているということです。これを総長の権限を超えた横暴だとして批判することはもちろん真っ当なのですが,他方で,そうまでして強引にこの計画を通そうとする総長サイドの意図は何なのだろう?ということも気になります。学内で多少の反対意見があがろうとも,大学の正式な手続きを踏み越えてでも,この計画を今年度中に通して,来年度から実際に新組織を立ち上げようとする総長サイドには,何らかの後ろ盾なり,これを強引に突破しても大丈夫だという論理なりが存在するのでは,と勘繰りたくなってしまいます。

今後の予定としては,今週18日(火)の臨時部局長会議にてこの計画について何らかの決定が下される予定だということです。この会議においても,総長サイドは元の案を修正することなく強行突破の予定だ,という噂を聞いておりますので,もはやどんな反対があろうとこの計画は可決されることが決められているのかもしれません。この点についても,ひとまず18日の決定がどのようなものになるかを見守りたいと思います。

2,今年3月に文科省から出された「予測困難な時代について~」という文書,および6月に発表された「グローバル人材育成について~」という文書にも言及してほしい。

前回の記事でも書いたように,この教育院計画は松本総長が単独で立案し,実行しようとしているものではありません。その背景には,文科省が推進している「大学改革実行プラン」があります(今年6月発表)。さらにこのプラン策定のための方針を示す答申として3月中教審から「予測困難な時代において生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ」という文書が発表されています。この大学改革実行プランとは「生涯学び続け主体的に考える力をもつ人材の育成、グローバルに活躍する人材の育成」などを目標とした大学改革プランです。そして今年度が「改革始動期」,来年度と再来年度が「改革実行期」と定められており,おそらくその計画に沿って今回の教育院構想も立ち上がったのであろう,ということです。注目すべきは,このプランが発表されたのと同じ6月に「グローバル人材育成推進会議の中間まとめ」が発表されているということです。この文書では,「グローバル化の加速する社会において活躍できる人材の育成の重要性が増していることは論を俟たない」とされています。おそらくこの二つの文書は互いに関連しあっており,「大学改革実行プラン」の具体的な実行路線が「グローバル人材育成」にあることは既定のもので,その既定路線に沿ったうえで教育院が構想されています。ちなみに京都大学が国際高等教育院構想についての基本方針が初めて示されたのが翌月の7月でした。また8月には中教審からこれらを総合した「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~(答申)」という文書が示されています。

先ほど,総長サイドが反対の声があるにもかかわらず、強引にこの計画を進めようとしている背景には何か後ろ盾があるのでは…、と書いたのはこのことです。といっても,「裏で文科省役人がすべてを操っている!」という陰謀論的な話をしたいわけではありません。また「グローバル人材の育成」自体に反対しているのでもありません。ただ、個々の大学の教育現場の現状や特質を理解しないままに「グローバル人材の育成」だけが至上命題として掲げられ、総長が予算や権限を獲得するために文科省の定めたプログラムをそのまま受け入れて、これを教員と学生への説明なしに強引に実行しようとしていることに反対したいのです。せめて総長はこの計画について京都大学の教員と学生にその意図を正式に説明する場を設け、教員と学生の概ねの賛同を得たうえで、これを実行していく義務を負っているでしょう。

この教育院構想には今のところほとんど具体的な中身がありません。グローバル人材を育成するためにネイティヴスピーカーを多く雇い、英語授業を増やすという程度の情報が漏れ伝わってくる程度です。しかし、英語の授業を増やせばグローバルに活躍できる人材が育成される、というほど単純なものではないはずです。京大生ならば英語力は自力でもそれなりに身につけられるはずです。問題は、英語を使った授業の中でどのような内容の講義や議論がなされるかということです。そういった話を抜きにして、ただネイティヴスピーカーの講師を大量に雇えばいい、といった表面的な計画だけで教養教育改革が進もうとしているのであれば、これはかなり危険なことなのではないかと思います。

また、松本総長が今回の計画を焦って実現させようとする背景には、来年度に文科省から京都大学へ国立大学法人評価が入り、その結果いかんでは国からの予算が大幅に減らされてしまうかもしれない、という危機感があるそうです。聞くところによれば、数年前にある国立大学がこの評価査定の結果、約5億円の予算を減らされたとか。松本総長はそのことを非常に気にしており、文科省から良い評価を獲得するために、わかりやすい大型プロジェクトとして今回の国際高等教育院構想および思修館構想、入試改革などを進めようとしているのでないか、との推測があるらしいです。この思修館構想や入試改革の内容も相当に問題含みなものですが、問題の本質は、文科省から予算を取ることが大学当局にとっての至上目的となり、根幹の研究現場や教育現場での意見や、教員・学生の意志がおざなりにされているということです。この問題は、そもそも2004年の大学独立行政法人化以降、大学に競争原理を持ち込んだ文科省の方針にその根源があると言わねばなりません。この問題も是々非々で議論すべき論点が多数存在しますが、ひとり総長の暴走を問題とするのではなく(それだけでも相当に問題はあるのですが)、文科省が90年代以降に進めてきた大学改革のあり方が正しいものであったのか、という大きなレベルで問題を考える必要があるのではないでしょうか。(続く)