非常識な友情?

本書はスロヴェニア出身の哲学者 スラヴィオ・ジジェクの著作で、内容は、現在グローバルに展開する資本主義、先進諸国で行き詰まりをみせる民主主義の問題について、毛沢東からロベルピエール、スターリン、チェ・ゲバラなどの革命家、そして、フロイト・ラカンやマルクス、ヘーゲル、ハイデガーといった名だたる思想家・哲学者の議論を、彼独特のスリリングな語り口でもって、批判的に吟味しながら検討していきます。

ところで本書にはユニークな謝辞が添えられています。

おもしろいのでそのまま引用しておきます。

アラン・バディウが、私が講演をしていた部屋で聴衆にまざって座っていたときのこと、彼の携帯電話が突然鳴り出した(とはいえ、彼にとっては迷惑千万、それは私が彼に貸してあった私の携帯電話であった)。が、彼はスイッチを切るどころか、私の講演をおだやかにさえぎり、電話の相手の声が聞き取りやすくなるようにもうすこし静かに話せないかと私に尋ねた。これが真の友情の行為でないとしたら、なにを友情というのか。というわけで、本書はアラン・バディウに捧げられる。

一見して理解しかねる話ですね。

その場面を想像して、普通、常識的に考えれば、バディウの行いはマナー違反もいいところでしょう。にもかかわらず、ジジェクは、彼の行為が「真の友情」であると言うのです。あるいは、彼の突飛な行いに配慮してジジェクはこのような辞を書いたのでしょうか?

しかし、この本の訳者は「そうした解釈には収まらないおもしろさがそこにはある」と言います。どういうことなのか? その言葉に導かれて、考えてみましょう。

ルールに従うこと

今しがた、普通に取ればバディウの行いはマナー違反だろうと言いました。誰もが異論の余地なくそう思うでしょう。しかし、ちょっと冷静に考えてみれば、そもそもマナーや常識といった世間のルールに従うとはどういうことなのでしょうか?

当たり前ですが、マナーや常識は私一人が勝手にそう思っていても成り立つものではありません。それらが成り立つには、「みんなが、『みんながそれが当たり前だと思っている』と思っている」ということでなければならないからです。

ラカン派の精神分析を引き継ぐジジェクは、この「みんながそう思う”みんな”」のことを「大文字の他者(Autre,Other)」と呼びます。また、この「大文字の他者」なるものは具体的に存在するわけではなく、とりあえずは、みんなの頭の中にあるものです。

だから、私たちがいつも常識的なルールに従うのは、「こういう場合、”みんな”ならこのルールに従うはずだ」と思ってそのルールに従っている、という順序になっているというわけです。

カントを超える

とすれば、バディウの「講演をおだやかにさえぎる」振る舞いは大文字の他者の、つまり、「みんな」の期待に背くものです。ではそれがなぜ真の友情だというのでしょうか。

ところで、このコーナーでも何度も紹介してきたように、I.カントは、人がほんとうに尊敬に値するのは「意志の自律」において行為するときのみだと言いました。

カントの言う「意志」とは、人が自然にしていれば流されてしまうような「感性的」なものではありません。そうではなくて、誰でもが、道理をわきまえれば納得できるような、普遍的で峻厳な原理原則に従うという意味です。

汝の意志の格律が常に同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ。

そうしたときにはじめて人は、自由で、尊厳ある存在になれるというわけです。

さて、この普遍的な原理に従うということは、言いかえれば、「大文字の他者」の命令に従うのと同じことです。つまり、バディウはカントの定言命法を裏切り、そして、ジジェクはそれを称えたということになるわけです。

ですが、定言命法に従うということは、ある意味では、とても味気ないことかもしれません。たとえば、他人を助けるという場合に、「私があなたを助けるのは、別にあなたが好きだからでも何でもない。あくまでも『困っている人を助けよ』という普遍的な道徳法則に従っただけである」、というふうに。

しかし、それは友情とは呼べないでしょう? ジジェクにとってバディウの行為が感動的だったのは、それがカントの定言命法を超えたものだったからではないでしょうか。

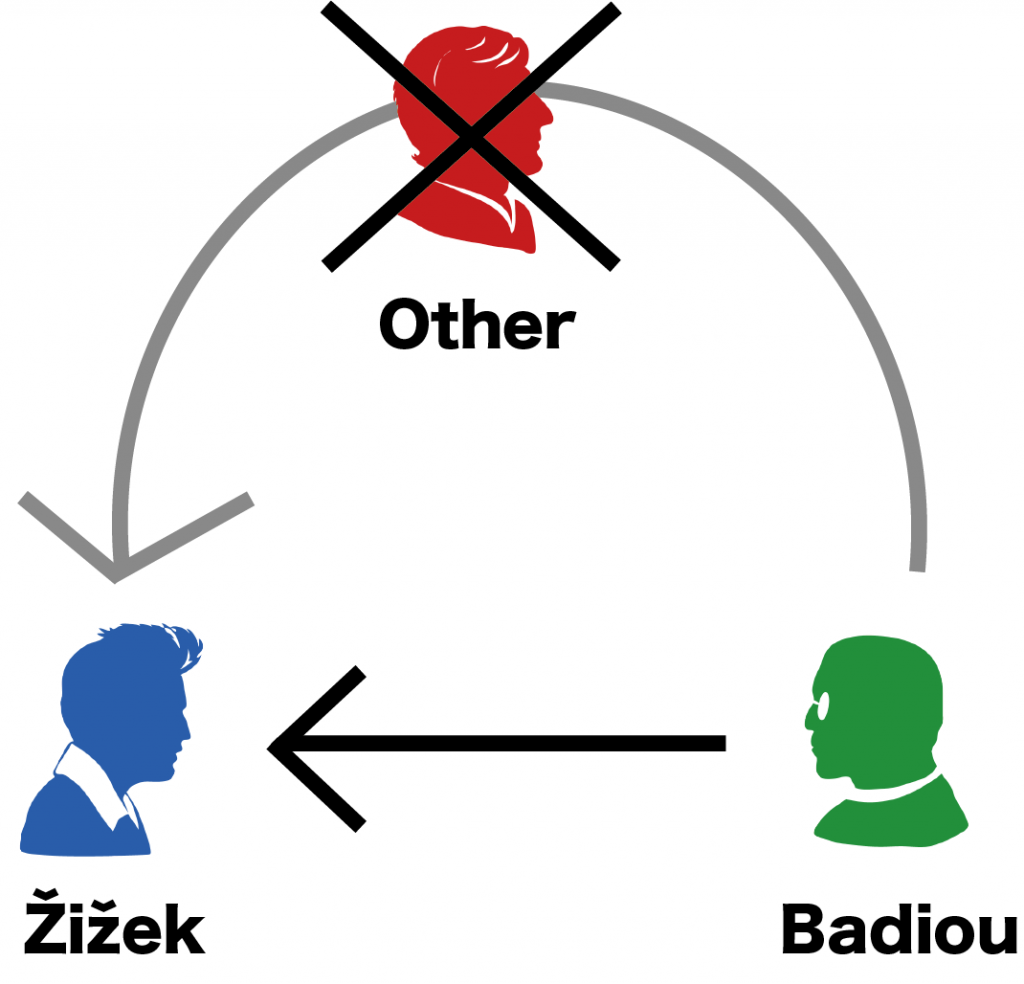

バディウは「大文字の他者」を経由することなく、したがって、全体の一部としてではなく、一個の特異な(シンギュラルな、そして、ひどく逸脱的な)存在としてジジェクの前に現れた、だからこそ、彼はそれを「真の友情」であると表現したのでしょう。

イェルサレムのアイヒマン

それとは正反対のケースも思い浮かびます。「イェルサレムのアイヒマン」がそれです。

2013年に「ハンナ・アーレント」という映画が公開されました。『全体主義の起源』をはじめとする思想史研究で名高い彼女を主人公として、実話をもとにして描いた作品です。

そして、おそらくこの映画のもう一人の主人公はアイヒマンです。

アイヒマンは戦争中、ドイツの親衛隊(SS)に所属しており、ユダヤ人を強制収容所に移送する部局の責任者でした。戦後、彼は逃亡先の南米からイェルサレムに連れ去られ裁判を受けることになります。その傍聴記事をアーレントが執筆することになるのです。

多くの人はアイヒマンを根源的な悪の権化だと言いましたが、ユダヤ人でもあるアーレントだけは違いました。法廷で彼女の目に映ったのは、ただ単に淡々と事務をこなす小役人然とした男の姿だったからです。アーレントはそれを「凡庸な悪」と名づけます。

裁判中アイヒマンは繰り返し問われます。おまえに良心はなかったのかと。彼の答えは、自分は組織の一部として働いただけ、自分がやらなくても他の誰かがやっただろう、と。

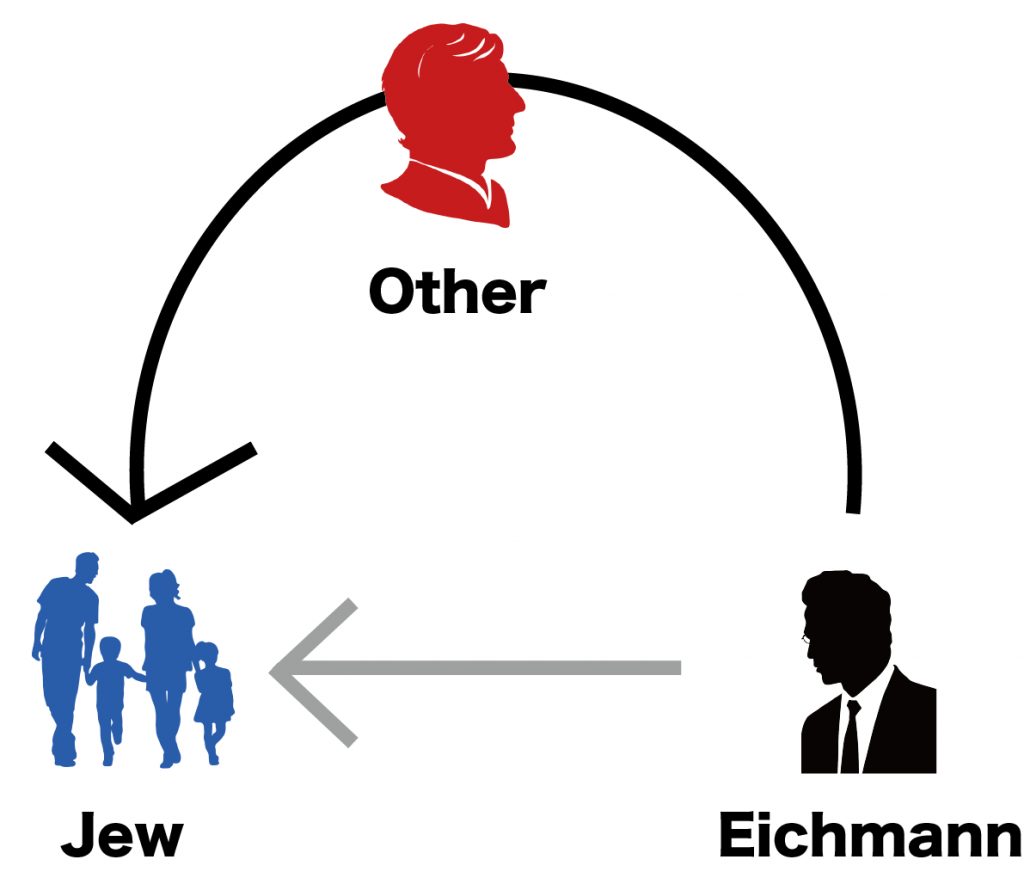

ある意味で彼も、あの「大文字の他者」の命令に従っていたのです。この場合、大文字の他者を具体的に担ったのは総統であるヒトラーでしょう。ドイツ国民の信頼を集めるヒトラーに従うことは「みんな」の期待に応えることと同義だったからです(当時ほとんどのドイツ人はユダヤ人虐殺の事実を知りませんでした)。

つまり、アイヒマンは「みんな」の声に従ってしまったたがために、目の前にいる何百万人ものユダヤ人虐殺という歴史的な惨劇に加担してしまったのではないでしょうか。

再度のひねり

アイヒマンの例は、「みんな」の声がいつも正しいわけではないことを私たちに教えてくれます。そして、バディウの一見突飛な行動は、むしろ「みんな」の声に背くことこそ真の友情にかなうということを見せてくれました。

ですが、ここにはもう一段の”ひねり”があるような気がするのです。ポイントは、「みんな」という大文字の他者をいったんは受け入れた上で、後にそれを否定するという二重性です。

アイヒマンが考えた「みんな」にはじつは欠落がありました。戦後の視点から見れば、欠けていたのはユダヤ人たちの存在です。戦後の人たちからすれば「みんな」の中には当然ユダヤ人も入っているでしょう。

そこから得られる洞察は次のことです。

その都度に現れてくる「みんな=大文字の他者」とは、つねに不完全なものであるということ。したがって、別の言い方をすれば、その都度の「みんな」の命令に”無条件で”従わないということの方が、じつはほんとうの意味での「みんな=大文字の他者」の命令だったのではないか、と。そして、みんなが「この道しかない」と思うときに、別の道への手がかりを見つけることができるのは、それとは異なる「みんな」の視線だけだということです。

おすすめの記事など

カント『啓蒙とは何か』:上から目線ではない、もう一つの「啓蒙」へ

御子柴善之『自分で考える勇気 カント哲学入門』:私たちは束縛がなければ「自由」なのか?