「異端の哲学者」、「生と死とエロティシズムの思想家」として語られるバタイユ。その一方で、フランスの哲学者ミシェル・フーコーは、彼をして同時代のもっとも重要な思想家であると評する。

本書は、そんなバタイユが中心となって設立された、秘密結社「アセファル(ACEPHALE)」の同名機関紙の論文をまとめたものだ。雑誌には彼をはじめ、芸術家のアンドレ・マッソンやクロソフスキー、カイヨワらが参加。第1号から5号(1936年〜39年)まで刊行された。

アセファルとは何か?

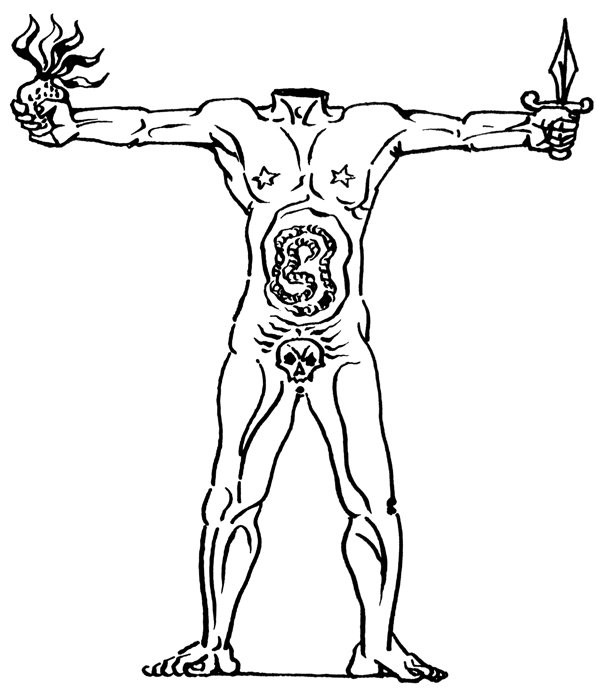

アセファルとは、バタイユが幻視する怪物の名である。 それは両手に短刀と燃えさかる心臓を握りしめ、腹からは腸を露出している。そして最大の特徴は、頭がないこと(無頭=ア・セファル)である。

突如稲妻のように(独断的に?)導入された謎の巨人・アセファル。バタイユは、”これこそ真なる人間のイメージである”と語るのだが、それは一体、どういうことなのだろうか。

ニーチェとファシズム

雑誌・結社「アセファル」の目的とは何だったのか。そこに収められたバタイユの論文のほとんどは、ニーチェ論である。第二号の特集は「ニーチェの名誉回復」と銘うっている。では、なぜニーチェなのか。

1930年代のヨーロッパを特徴づける言葉は”ファシズム(全体主義)”である。イタリア、ドイツなどで勃興したこの社会運動は、社会的、政治的な「危機」を、強力な独裁的指導者と、過去の理想秩序への回帰によって食い止めようとする豪奢な企てだった。★1 その際、たびたび持ち出されたのがニーチェ主義だったのである。★2

バタイユは、”反ファシズム”の立場に立って、ニーチェ思想の最良の部分を救い出そうと試みる★3。つまり、ファシズムとはちがう方法で「危機」を打開せよ、というのが、彼の掲げる実践指針だったのである。

全体主義もバタイユも、直面する「危機」に対抗するというところまでは共鳴する。では「危機」の根源とは何なのか。それは”全体性の喪失”である。

たとえば、利益と労働に還元された資本主義と怜悧な官僚制による、よそよそしい政治。 バラバラに断片化した社会は、抽象的なことばとルールによって人々を支配している。

このような事態を社会システム理論によって記述すれば、”社会進化としてのシステム分化”となる。だが、それは、同時に、ウェーバーが、近代の向かう先が「鋼鉄の檻」であるとして、悲観的に見通していたことでもあった。

かくして、抽象的なシステムの命法が人間を本質から疎外する。このようなパースペクティブから見れば、喪失を埋め合わす「全体主義」は、まったく過去の出来事ではなく、いまわれわれが経験している、現在進行形の事態だとも言える。

さて、この近代の病理にたいして出口はあるのか。バタイユが突破口に掲げるのは、恋人たちの世界、すなわち、性愛の領域である。

第四の類型としての性

だが、なにゆえに性愛なのか。ともすれば、性愛とはもっとも私秘的で、非政治的で、はかない営みにみえる。それがどうして全体主義に対抗できるというのか。結論を先取りして言えば、性愛こそがアセファルだからである。

バタイユは、文明の危機の根源を、人間の頭脳に、 つまり理性の臨界=疲弊にあるとみなす。「生が[…]頭や理性になる限り、生が宇宙に必要なものとして仕える限り、生は奴隷の身分を受け入れるのだ。(p.12)」

私たちが、恋人とのであいを、たとえば、店先でお似合いのネクタイを選ぶのと同じ感覚で”合理的に”考えたとしたら、それはどこか間違っている、という印象を受けないだろうか★4。

「囚人が監獄から脱出するように、人間は自分の頭から脱出した。(同)」頭にかわって「腸」が現れるのは、そもそも性愛が、知性よりも、感性や直観(カント)と結びついている(心=腹で感じる)からではないか。アセファルの中心たる腹部は、襞の「迷宮」になっている(p.13)。

*

ではバタイユのいう性愛とは何なのか。それを理解するために、性をカテゴリー別に整理してみると、およそ次のようになるだろう。(1)生殖・再生産としての性 (2)快楽としての性 (3)交歓・コミュニケーションとしての性 。

性愛が、種の存続にとっての必要事でありながら、ときに卑俗で猥褻なものとして扱われるのは、まさに個にとっての純粋な欲望の充足という、きわめて利己的な動機にたいする嫌悪に他ならない★5。

だが、バタイユはここに、第四の類型をつけ加える。それは、宗教としての性、より精確にいえば、「聖なるもの」としての性、これである。

放蕩な快楽としての性は、神聖な智慧へとジャンプする可能性を秘めている。恍惚と狂躁、そして、自己喪失をもたらすのは「恥知らずで、淫らな聖性(p.222)」なのだ、と。

愛のコリーダ

しかし、議論はまだ不透明だ。いかにして性は聖へとジャンプするのか。そして、なぜそれが全体主義へのカウンターになるというのか。

そこで、われわれは、補助線として、日仏合作映画『愛のコリーダ』(大島渚、1976年)をヒントに考えてみよう。

本作は、「アセファル」の創刊と同じ1936年(昭和11年)、荒川区で起こった「阿部定事件」を下敷きにしたもので、料亭の主人・吉蔵と芸者の阿部定の恋愛がテーマである。よく知られているように、本作はいわゆるハードコア・ポルノで、本編の大半は、二人の放埒な情事である。

ところで、映画の終盤に印象的なシーンがある。吉蔵が床屋から、定の待つ旅館へと帰る途中。銃を携えた兵隊が人々に見送られながら行進する。吉蔵が向かう方角はこれと逆方向になっている。

同年、東京で発生した二・二六事件(陸軍青年将校によるクーデター未遂)、そして数年後には太平洋戦争が、日本の運命を決する。

およそ、こうした世間の趨勢とはまったく無関係に見える吉蔵と定の情事。だが、映像の中で両者は鋭いコントラストをなしている。それはなぜか。

一方で、戦争で戦って死ななければならないのは、ほんとうは、決して子どもや親のためなどではなく、わけのわからない抽象的なシステムの命法のためなのだ。しかし、他方、吉蔵が死へと赴くのは、まさに、眼の前の愛する存在と一緒になるためである。クライマックスで、彼は、定に首を締め上げられ、息絶える。

そこで描かれるのは常軌を逸した狂気ではあるが、しかし、たんなる暴力や悲惨ではない★6。むしろ、結びあう二人にとっては、互いに、自己が他者になると同時に、他者が自己となるかのような、神秘的でエロティックな体験だ。これこそ、バタイユが言う、自己保存上の有用性を超えた、自己喪失(エクス-スタシス)ではないだろうか。

死を前にした歓喜、しかし、それは有効な戦略なのか?

愛する者同士の恍惚のなかの交わり。そこに全体主義への対抗と、人間性の回復とが賭けられる。

たしかに『愛のコリーダ』は、このバタイユの命題に、いくぶんリアリティを与えてくれるだろう。だが、われわれとしては、なおも問わなければならない。つまり、”それは全体主義を打開するに、ほんとうに有効な戦略なのだろうか”、と。

ところで、アセファルが、頭ではなく腸を中心に置いていることは意味深である。 消化器病学では「腸は第二の脳」とも呼ばれる。通念的には、身体を動かすのは脳だが、じつは腸も独自の神経系をもって身体をコントロールする原始的な器官なのだ。

バタイユがこの”身体の古層”に着目するのは、彼が「聖なるもの」を宗教より前の原初形態、”儀礼”や”陶酔”に見出すのと類比的である。だが、このアルカイックなモチーフのたんなる召喚が、真なる人間性を解き放つ有効な戦略に結びつくかどうかは、あらためて吟味する必要があるだろう★7。

*

しかし、無頭人(アセファル)には、もうひとつの解釈が可能かもしれない。ニーチェは「深き者は仮面を愛する」と語った。アセファルが自己喪失のシンボルであるなら、その頭部は、瞬間的に高速で入れ替わる千の顔(ペルソナ)となるだろう。

すなわち、我と汝が溶け合う神秘のあわいに瞬間浮かび上がるのは、向かい合ういずれの顔でもない、あるいは、爛々として誇る「超人の哄笑」なのである。

〈脚注〉

★1 有名なナチスの敬礼の起源は、ムッソリーニが復活させたローマ式敬礼であった。また、「第三帝国(Drittes Reich)」という公称は、神聖ローマ帝国(第一帝国)、ビスマルク帝政(第二帝国)の秩序の継承の意であり、さらに、ヒトラーの精神的指導者だったディートリヒ・エッカルトの奇妙な神学的教義をもって飾り立てられた代物だった。cf. 小岸昭『世俗宗教としてのナチズム』筑摩書房、2000年。

★2 ニーチェは全体主義、ナチズムとの結びつきゆえに、ドイツでは「取扱い注意」の思想家と見なされてきた。同時代のある哲学者は、フランス現代思想(バタイユを含む)の中で再評価されたニーチェ主義を逆輸入して、安易に社会批判に用いようとする軽はずみな風潮をたしなめている。cf. J.ハーバーマス『近代の哲学的ディスクルス』Ⅰ,Ⅱ、岩波書店、1990年。

★3 バタイユによれば、全体主義を特徴づけるのは「有用性」「利用」「動員」などであるという。要するに、かれら全体主義者は、ニーチェの「力への意志」を自らの政治的企てのために、ご都合主義的に使っているにすぎない。その際、ニーチェの「一切の根本価値(神)の顛倒」という根本理念は等閑に付されてしまう。つまり、全体主義が利用するニーチェの思想は、当の全体主義自身には適用されないのだ。

★4 たとえば、海野つなみ原作の漫画『逃げるは恥だが役に立つ』では、理性と感性、システムと親密圏との顛倒が、物語のモチーフになっている。 主人公二人の「契約結婚」というアイデアは、システムの”交換原則”を親密な関係の中に持ち込むことのシュールさを物語っている。ある社会学者が示唆するように、よしんば、夫婦の寝室に交換原則(=金銭の授受)を適用することのグロテスクさは、決して誇張ではあるまい。

★5 “再生産としての性”は、伝統社会では、共同体の規則によって拘束されていた。レヴィ=ストロースが分析してみせたように、「近親相姦の禁忌(インセスト・タブー)」とは、誰と誰とが性的に結びつく”べきか”を神話的表象が媒介する、経済的、社会的構造の機序に他ならない。cf. C・レヴィ=ストロース『親族の基本構造』青弓社、2001年。一方、性の解放をもたらした近代の個人と自由の理念は、性愛を完全に脱神話化した。

★6 当時、実際の阿部定事件が衆目を集めたという事実は注目に値する。その理由として、事件をして、閉塞する時代状況の裂け目、解放の可能性を、多くの人に感じさせたからではないだろうか。

★7 たしかに、いっけん国家=官僚制には頭(Head)があるが、他方、資本主義の実体は、中心のない市場の分散的ネットワークである。このあらゆるものを平らげる欲望と感性のメカニズムは、脳というよりはむしろ、消化器官、すなわち、腸の比喩こそふさわしいのではないか。

Text:Yoshio Okubo

おすすめの記事

G・バタイユ『魔法使いの弟子』

ヤマザキコレ『魔法使いの嫁』:聖なる儀礼がむすぶ約束

アガンベンの『開かれ』を読んで『アセファル』の存在を知りました。簡潔ながら非常に解りやすい内容でした。ありがとうございます。資本主義の譬喩として頭よりも腸が適切なのではないかという洞察は、慧眼と存じます。