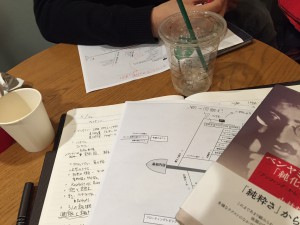

百木です。12月6日(日)に開かれた読書会、井上達夫『リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください』のご報告です。今回は、若手法哲学者の吉良貴之さんをお招きしてのイベントになりました。約15名ほどの方にご参加いただき、予定時間を超えて熱く盛り上がりました。京都アカデメイア会員である岡室さん・大窪さんからの充実したまとめ報告や、吉良さんからの手書きレジュメによる報告もあり、参加者からも活発に意見や質問が出て、良い雰囲気の読書会になったのではないかと自負しています。

課題本は、タイトルこそ挑発的ですが、中身はこれまでの井上達夫氏の思考を総括するような、なかなかに濃厚で硬派な内容になっています。第1部では今日における「リベラル」の弱体化の理由が探られると同時に、リベラリズムの本義や正義論についての原理的な解説がなされるいっぽうで、今年大きな話題になった安保法制の問題やその他さまざまな社会問題(天皇制、戦後責任、歴史認識、外交問題など)へのアクチュアルな言及がなされています。また第2部では井上達夫氏の学生時代から現在に至るまでの思考変遷を振り返りながら、正義論の高層が詳しく語られています。

今回、この読書会を企画したのは、この本を細かく検討しながら読むというよりも、いわばこの本で語られていることをたたき台として、今年大きな話題になった安保法制や「立憲主義」や「法の支配」の問題について、今年のうちに皆でわいわいと(しかし真剣に)議論しておきたいなという思いがあったからです。

周知のとおり、今年の国会では、参考人に呼ばれた憲法学者三名ともが「この安法法案は違憲である」と宣言したにもかかわらず、その「違憲」な安保法制が可決されてしまいました。これに対して世論調査などでは国民の7割がこの安保法制成立に疑問をもっていることが明らかにされています。しかし、いっぽうでこの法案を強硬に可決した安倍政権の支持率はほとんど下がらず、相変わらず4割以上の支持率を維持しています。

この奇妙な事態は一体何を意味しているのか。この問題を受けて、今年は「立憲主義」というワードが日本中に膾炙しましたし、安保法制反対のデモ運動を盛り上げたSEALDsの活動なども大きな話題になりました。「安保法制」や「憲法」や「立憲主義」について解説した本もたくさん出版され、それに関するシンポジウムや勉強会なども各地で開催されました。このような動きが起こってきたことは、現在日本が置かれている危機的な状況をよく示していると同時に、「リベラル」側の新たな展望を示すものでもあったと言えるでしょう。

しかし一方で、個人的には、結局のところこの国にはいつまでたっても「立憲主義」や「法の支配」などというものは根づかないのではないか、という気もしてしまうところがあります。今回の安保法制が「違憲」であり「解釈改憲」であるのと同時に、そもそも憲法9条下における自衛隊もまた厳密には「違憲」的な存在であり「解釈改憲」のもとに成り立っているのではないか、という議論も最近では聞かれるようになりました。こうした事柄は、いずれも日本における「立憲主義」や「法の支配」、あるいは「リベラリズム」や「正義」の成立困難さを物語っているように思えます。

井上氏はこの本のなかで真のリベラリズムを成立させるためには、単に「自由」(とりわけ消極的自由=○○からの自由)を考えるだけではなくて、「正義」について考えなければならない、ということを繰り返し説いています。それは言いかえれば、真のリベラリズムを実現するためには、「消極的自由」(○○からの自由)のみならず「積極的自由」(○○への自由)をわれわれは実践していくことが必要だということです。そのためには、われわれが「政治」や「権力」を政府や統治者に任せてしまうのではなく、われわれ自身が「政治」や「権力」の担い手にならなければなりません。

これはいわゆる共和主義的な伝統を汲む立場ですが、さらにそこに普遍的な「正義」への志向が加わっているところが、井上達夫氏の法哲学の肝です。つまり普遍的な正義論と共和主義的な自治の伝統をかけあわせたところに(ロールズ的なリベラリズムとサンデル的なコミュニタリアニズムをかけあわせたところに、と言ってもいいのかもしれませんが)、井上達夫流の法哲学の特徴がある。この場合の「正義」は、もしかするとわれわれ人間には、少なくとも今のところ、認識不可能・到達不可能なものであるかもしれないが、しかしそのような客観的で普遍的な「正義」(=X)が存在すると想定するところにのみ、真のリベラリズムは実現されうる。

一見、奇をてらったかのように見える「憲法9条削除論」や「徴兵制賛成論」などの現状憲法に対する彼の提案も、そのようなリベラリズム×正義論という理論のうえに出てきたものであることを理解しておく必要があります。しかし結果的にはそのような彼の提案が、まさに安倍政権が現在進めようとしている政策を後押しするものになっているのは皮肉なことです。井上氏が「偽善的でエリート主義的なリベラル」を上から目線(=別種のエリート主義)で叩くことによって、結果的にはこの本が現在の政権を手助けする御用本のような役割を果たしていることは興味深い現象だなぁと感じました。

と、ここまで好き勝手に書かせてもらいましたが、以上は今回の読書会でなされた忠実な議論のまとめというよりも、私百木個人の感想・印象を書かせてもらったものです。実際にはこれ以外にもいろいろたくさんの意見が活発に出されていたのですが(そもそも普遍的な正義などというものは成立するのか?井上氏のリベラル批判は妥当なものか?憲法9条下における自衛隊の存在は違憲なのかどうか?正義論の核をなす入れ替え可能性とはどういうことか?正当性と正統性の違いについて、などなど)、それらの議論をすべてまとめきる力量はとてもありませんので、こういったかたちで勘弁していただければと思います。

ちなみにこの本のタイトルの元ネタである「私のことを嫌いになっても、AKBのことは嫌いにならないでください」という元AKBの前田敦子さんの発言は、この本のタイトルである「リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください」とは全く逆の趣旨のことを言っていますね。つまり前田敦子さんの発言は、自分のことを嫌いになっても、自分が所属するAKBというグループのことは嫌いにならないでくれ、と言っているわけですが、この本のタイトルは、自分以外の馬鹿なことを言っているリベラル派のことは嫌いになってもいいけれども、自分が主張するリベラリズムのことは嫌いにならないでほしい、と言っているわけで完全にベクトルが逆だなと。そのあたりにもこの本の「上から目線のエリート主義」的な特徴がよく表れているのではないかと感じたりしました。もし前田敦子さんの発言に倣うならば、『井上達夫のことは嫌いでも、法哲学のことは嫌いにならないでください』が正しいタイトルだったのではないでしょうか。