会員の業績紹介です!

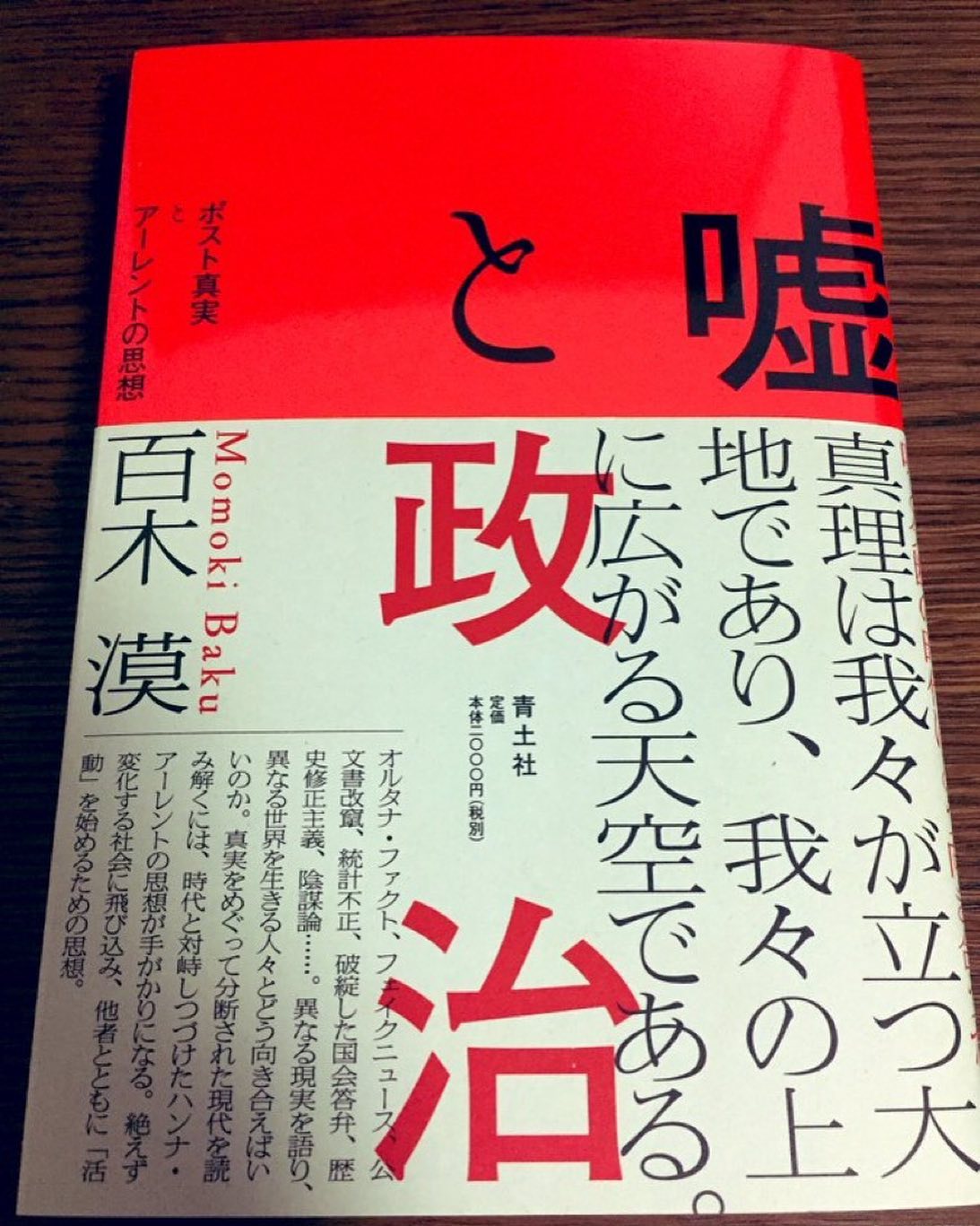

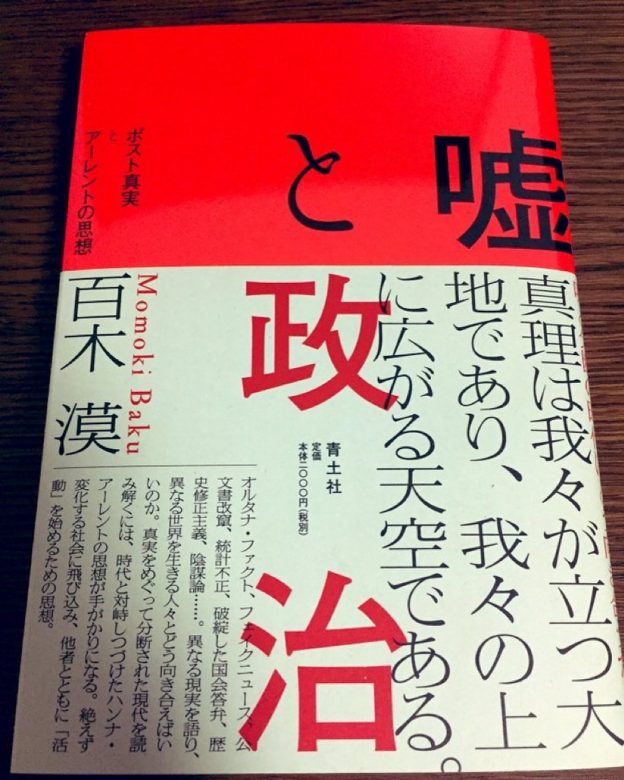

ハンナ・アーレント研究が専門の百木漠会員が、新著『嘘と政治:ポスト真実とアーレントの思想』を青土社より上梓いたしました。

アーレント思想、フェイクニュースやポピュリズム、日本と世界の昨今の政治状況などに関心をお持ちの方は、ぜひお買い求めください!

(アマゾンの紹介文より)

真理は我々が立つ大地であり、我々の上に広がる天空である。オルタナ・ファクト、フェイクニュース、公文書改竄、統計不正、破綻した国会答弁、歴史修正主義、陰謀論……。異なる現実を語り、異なる世界を生きる人々とどう向き合えばいいのか。真実をめぐって分断された現代を読み解くには、時代と対峙しつづけたハンナ・アーレントの思想が手がかりになる。絶えず変化する社会に飛び込み、他者とともに「活動」を始めるための思想。