昨年から始まりました、京都アカデメイアの会員による持ち回り形式の自主ゼミ企画、京アカゼミも、今回で4回目を無事迎えることができました。

今回は、去る2月24日の総会後に、10名弱の方にご参加いただき、会員の舟木徹男さん(龍谷大学非常勤講師)から「アジールの現在と未来ー網野善彦の無縁論をどう読むか?」と題してご報告いただきました。 続きを読む

昨年から始まりました、京都アカデメイアの会員による持ち回り形式の自主ゼミ企画、京アカゼミも、今回で4回目を無事迎えることができました。

今回は、去る2月24日の総会後に、10名弱の方にご参加いただき、会員の舟木徹男さん(龍谷大学非常勤講師)から「アジールの現在と未来ー網野善彦の無縁論をどう読むか?」と題してご報告いただきました。 続きを読む

京アカゼミ東京出張編「政治哲学入門ゼミナール」では、NPO法人京都アカデメイアのウェブサイト上に掲載されている書評コーナーと連動させて、企画をおこなっています。3月3日のゼミナールでは、ふたつの文献(合田正人『入門 ユダヤ思想』と菊池章太『ユダヤ教 キリスト教 イスラーム』)が輪読対象として指定されていますが、くわえて、上記のウェブ上にある書評記事を題材にしながらディスカッションを深めていくことができればと考えています。以下に指定の書評記事を事前に読んでくることで、当日の議論をより深く楽しむことができると思いますので、ぜひともチャレンジしてみてください。

【必修篇】

(1) ヘブライズムとヘレニズムについての基礎教養を身につける

http://www.kyoto-academeia.sakura.ne.jp/index.cgi?rm=mode4&menu=book_review&id=94

政治哲学というとJ.ロールズとその後の諸論争が有名ですが、それに先立ってヨーロッパからの亡命知識人たちが展開した政治哲学も注目されています。H.アーレントやL.シュトラウスがその代表です。ただ、社会契約論などをもちいてモデル化されたロールズらの理論とくらべると、そうした議論には特有の理解しにくさがあります。ヨーロッパ世界に培われてきた分厚い歴史や伝統をバックグラウンドとしながらさまざまな哲学的論議が繰り広げられるため、読み手の側にも教養(culture, humanities)が求められるのです。したがって、テクストの精読にくわえて、その背景にある歴史的コンテクストへの感覚をも養い、それに裏打ちされた読解が必要となります。一朝一夕に身につくものではありませんが、まずはおおよその見取り図を確認しておくことが有益です。本ゼミでは、ヨーロッパ文明の二本柱というべきユダヤ・キリスト教の聖書的伝統(ヘブライズム)と古代ギリシア・ローマの伝統(ヘレニズム)に注目し、非専門書を輪読しながら特に前者についてその概観を試みます(後者については「社会思想史」「社会思想」「社会倫理学」「アーレントからの政治哲学入門」(市民講座)などで概説した内容の繰り返しとなります)。

参加者は、かならず輪読文献を購入するか借りるかして事前に該当範囲を読んできたうえで、自分なりに問いや批判的意見を用意してきてください。読みながら何か引っかかった部分、よくわからなかったが大切だと感じた部分などについて、考えたり調べたりして自分なりの理解や見解をしめすことが重要です。

※ 本講座は、京都アカデメイアHPの書評コーナーと連動した企画です。

・合田正人『入門 ユダヤ思想』(ちくま新書、2017年)、第1~4章。

・菊池章太『ユダヤ教 キリスト教 イスラーム』(ちくま新書、2013年)、第1~4章。

・佐藤貴史『ドイツ・ユダヤ思想の光芒』(岩波現代全書、2015年)。

・田上雅憲『入門講義 キリスト教と政治』(慶応義塾大学出版会、2015年)。

・橋爪大三郎・大澤真幸『ふしぎなキリスト教』(講談社現代新書、2011年)。

・田島正樹『正義の哲学』(河出書房新社、2011年)。

・ジョン・グレイ(松野訳)『ユートピア政治の終焉』(岩波書店、2011年)。

・マルセル・ゴーシェ(伊達・藤田訳)『民主主義と宗教』(トランスビュー、2010年)。

日時: 2018年3月3日(土)17時30分~19時30分

場所: 京都大学東京オフィス(東京駅・新丸ビル10階)

定員: 8名

参加費: 1,000円程度を予定(軽食・場所代や資料コピー代のみ)

* 参加希望の方は、3月1日までにseizitetugakuseminar*gmail.co

次回の京都アカデメイアゼミを担当させていただく舟木です。

日時は2月24日(土)15時30分〜 左京西部いきいき市民活動センターです。テーマは「アジールの現在と未来―網野善彦の「無縁」論をどう読むか?」です。

私の関心はアジール論ですが、こんどの発表では現代においてどのような領域や形態でアジールの形成が可能なのかについて、歴史家の網野善彦の無縁論の読解を通じて考えてみたいと思っています。網野はアジール現象の背後にある原理を「無縁の原理」と名付けましたが、現代社会においてそれがどのような形で発現するのかについては、言及することなく没しました。今度の発表では網野の著作『無縁・公界・楽』に残された言葉を手掛かりに、西洋の思想史で「自然法」の名の下に考察されてきたテーマが「無縁の原理」の発現形態に相当に重なることを確認し、そこから、自然法(権)の名のもとに実践される「市民的不服従」など、国家の「公」とは異なる水平軸の「公共性」を求める運動に、現代におけるアジール形成の可能性を探ってみたいと思います。

他方、「無縁」と「自然法」を単純に同一視することもできません。「自然権」を出発点として個人の基本権の思想を築いた西洋とは対照的に、日本では、個人が「世間」の圧力を常に意識し、これを「忖度」して日々の行動を調整することが今も求められます。ところが皮肉なことに、「世間」の語は、かつては「公界」(網野は、これが中世において「無縁」と同義で使われていたことを指摘しています)とほぼ交換可能であったらしいのです。ここから、日本人にとっての「世間」と公共性、および「世間」とアジールの関係などについても議論できれば、と思っています。皆さんバシバシ突っ込んでください。

どなたでも無料で参加可能ですので、関心ある方はぜひご参加ください。

<第4回京都アカデメイアゼミ>

テーマ: アジールの現在と未来―網野善彦の「無縁」論をどう読むか?

日時 : 2月24日(土)15時30分〜

場所 : 京都市左京西部いきいき市民活動センター

報告者:舟木徹男

※誰でも参加可、参加無料、予約不要

無縁・公界・楽―日本中世の自由と平和 (平凡社ライブラリー (150))

浅野です。

先日実施された2018年センター試験の地理Bでムーミンに関する問題が出されたと話題です。賛否両論があるようです。

ムーミン舞台のセンター試験設問に疑問 阪大研究室 :日本経済新聞

センター試験地理Bのムーミン問題は良問。実はムーミンの舞台の国を問う問題ではない:データイズム:オルタナティブ・ブログ

上記のリンクなどを参照すると、否定的な論調の根拠はムーミンの舞台がフィンランドだとは限らないということで、肯定的な論調の根拠は地理の問題として消去法で解くことができるということのようです。

ここではその議論そのものに立ち入らず、別の観点を提示します。

私がこの騒動を知ってから最初に感じたことは、これは文化資本の問題ではないかということです。本件に即して言うと、ムーミンに親しむ可能性の高い上流階級の家庭出身の受験生が不当に有利なのではないかという問題です。

この問題が地理の問題として消去法で解けるとしても、ムーミンに親しんでいる人が有利だということは否定できません。ムーミンといえばフィンランドという知識でも解けてしまうからです(繰り返しになりますが、本記事ではムーミンといえばフィンランドということの妥当性は論じません)。

そして、実証したわけではありませんが、上流階級のしっかりした家庭のほうがそうでない家庭と比べてムーミンに触れる可能性が高いのではないかと推測します。

もちろんそのようなことを言い出すときりがないのは承知しております。例えば同じ2018年の現代社会では世界遺産にからめて富士山・知床・屋久島が出題されたのでそれらの近くに住んでいる人が有利ではないか、古文や日本史では全体的に京都の人が有利ではないか、といった具合です。しかしこれらの例は明示的な出題範囲に含まれるのに対し、ムーミンは含まれないので、より不公平感が強いとは言えます。

同じアニメでも深夜の萌えアニメに関する出題はおよそ考えられないことからも、大学入試センター≒国家が特定の文化を優遇しているのではないかという問題にもつながります。

ただ、何を出題しても特定の文化と関係することは避けられませんし、無難な問題ばかりだとおもしろくもありません。この2018年センター試験の地理Bのムーミン問題は工夫が凝らされていておもしろい問題だとも感じました。

文化資本という切り口があるのだということが伝わればこの記事の目的は果たせたと言えます。

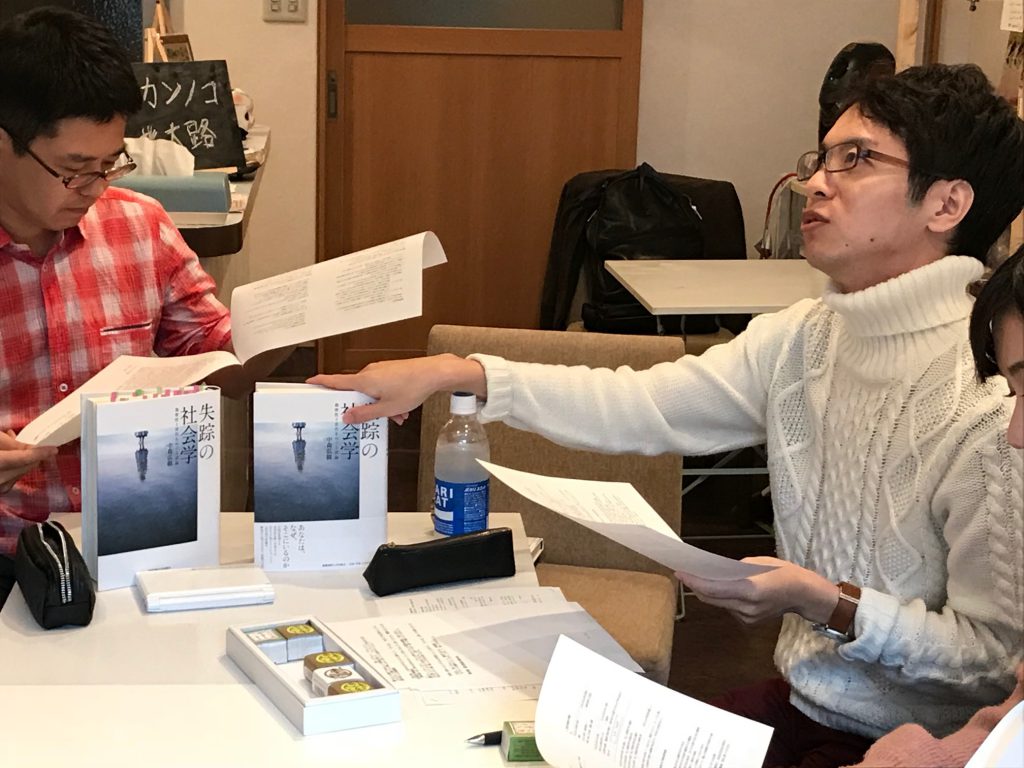

第三回 京都アカデメイアゼミ。今回は、「別れはなぜあるのか」と題して、中森弘樹が発表を担当。北大路・ゲストハウス・カンノコにて開催しました。

続きを読む