京都アカデメイア塾「論文の読み書き」クラスのために作成した、伊丹敬之、加護野忠男『ゼミナール 経営学入門』第8章演習問題答案例です。

第8章 雇用構造のマネジメント

(演習問題)

1.

スキルベースの考え方に偏ってスキルを基準にして従業員を頻繁に入れ替えると、目に見えやすいスキル以外の要素を捨象してしまい、その企業で働くことを通じて培った独自のノウハウなどが蓄積されず、競争力が低下するという経営上のマイナスがある。容易に解雇されるとなると、社会的に失業手当の給付や職業訓練を行う必要性も高くなり、そのためのコストを要するというマイナスがある。

ヒトトータルのベースの考え方に偏ると、スキルが陳腐化するなどして従業員が生産に貢献しないとしても雇用を維持しなければならず、高コスト体質になりがちだという経営上のマイナスがある。従業員としても、一度入社すれば自分に合っていないと思ってもその会社にとどまらなければならないという圧力を強く感じがちであり、他方で何らかの事情で長期雇用から離脱した人はスキル面で有能であっても再就職が困難になるので、人材をうまく活用できていないという社会全体のマイナスがある。

2.

私が勤めている会社は、非常勤が主流であり、賃金額は完全に一律である。年功序列・終身雇用を前提とした生活給を保障するような賃金制度ではない。能力給や歩合給でもない。その賃金支払いの原則は、顧客から集めた対価から一定の経費を差し引いて、残りを分配することを基本としつつ、顧客の数の増減による変動をなくすために平均にならしたものであると考えられる。

3.

見えざる出資の考え方の背後には、賃金以外の、終身雇用という雇用慣行が見えざる出資を促進する働きをしていると思われる。年功賃金制度から成果主義制度に移行して賃金と生産性とが一致したとしても、終身雇用を期待できるというだけで見えざる出資はゼロにならないと言える。終身雇用の下では若くて生産性の高い従業員が少しでも高い賃金を求めて移動するということがあまり行われないので、企業にとっては、従業員が若いうちからずっと自社で働いてくれることで学習をして生産性が高まることを期待できる。ある年齢を過ぎて生産性が低下した後は、企業がその人をもっと生産性の高い人材で置き換えるということをせずに雇い続けることになるので、賃金が低下しても雇用が維持されるという点で従業員は見返りを得ていると言える。

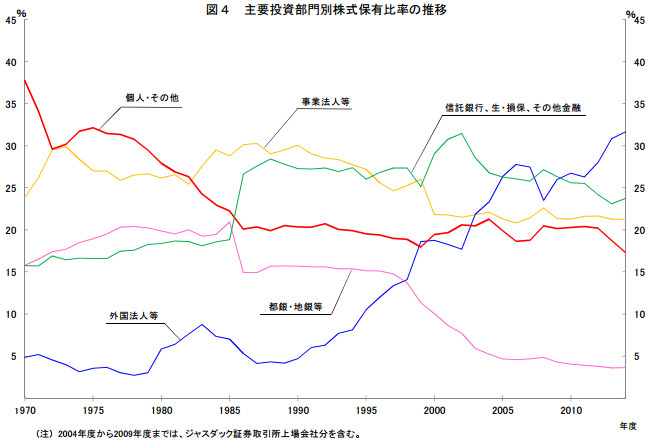

出典:JPX「2014年度株式分布状況調査の調査結果について」p.5

出典:JPX「2014年度株式分布状況調査の調査結果について」p.5